「最近、お腹周りが気になってきた」「健康診断で内臓脂肪を指摘された」など、体脂肪に関する悩みをお持ちではありませんか。

特に、見た目では分かりにくい内臓脂肪については「どうすれば減らせるのか」「薬で簡単に落とせないか」と考える方も少なくないでしょう。

この記事では、内臓脂肪と皮下脂肪の根本的な違いから、それぞれの脂肪がつく原因、そして内臓脂肪を減らすとされる薬の真実について詳しく解説します。

資格・所属

- 日本形成外科学会専門医

- コンデンスリッチファット(CRF)療法認定医

- VASER Lipo認定医

- Juvederm Vista 認定医

- 乳房再建用エキスパンダー/インプラント実施医師

- 日本形成外科学会所属

- 日本美容外科学会(JSAPS)所属

【略歴】

脂肪吸引、豊胸を専門としている形成外科専門医。獨協医科大学医学部卒業後、獨協医科大学病院形成外科・美容外科入局。足利赤十字病院形成外科、獨協医科大学埼玉医療センター 形成外科学内助教、THE CLINIC大阪院・名古屋院の副院長を経て2024年、名古屋にARIEL .BUST.CLINICを開院。

ARIEL .BUST.CLINICは、脂肪吸引を得意とする名古屋のクリニックです。それぞれの体型や悩みに応じた専門性を活かしたご提案をしており、傷跡や傷のケアに形成外科専門医としての知識と技術を評価いただき、全国から患者様にお越しいただいています。

ボディメイクは決して焦る必要のないものです。このサイトでは脂肪吸引に関連する多くの記事を書いていますので、すぐに施術を決めることはせず、まずはぜひ患者様自身で知識をつけた上でご希望のクリニックへ相談されるようにしてください。

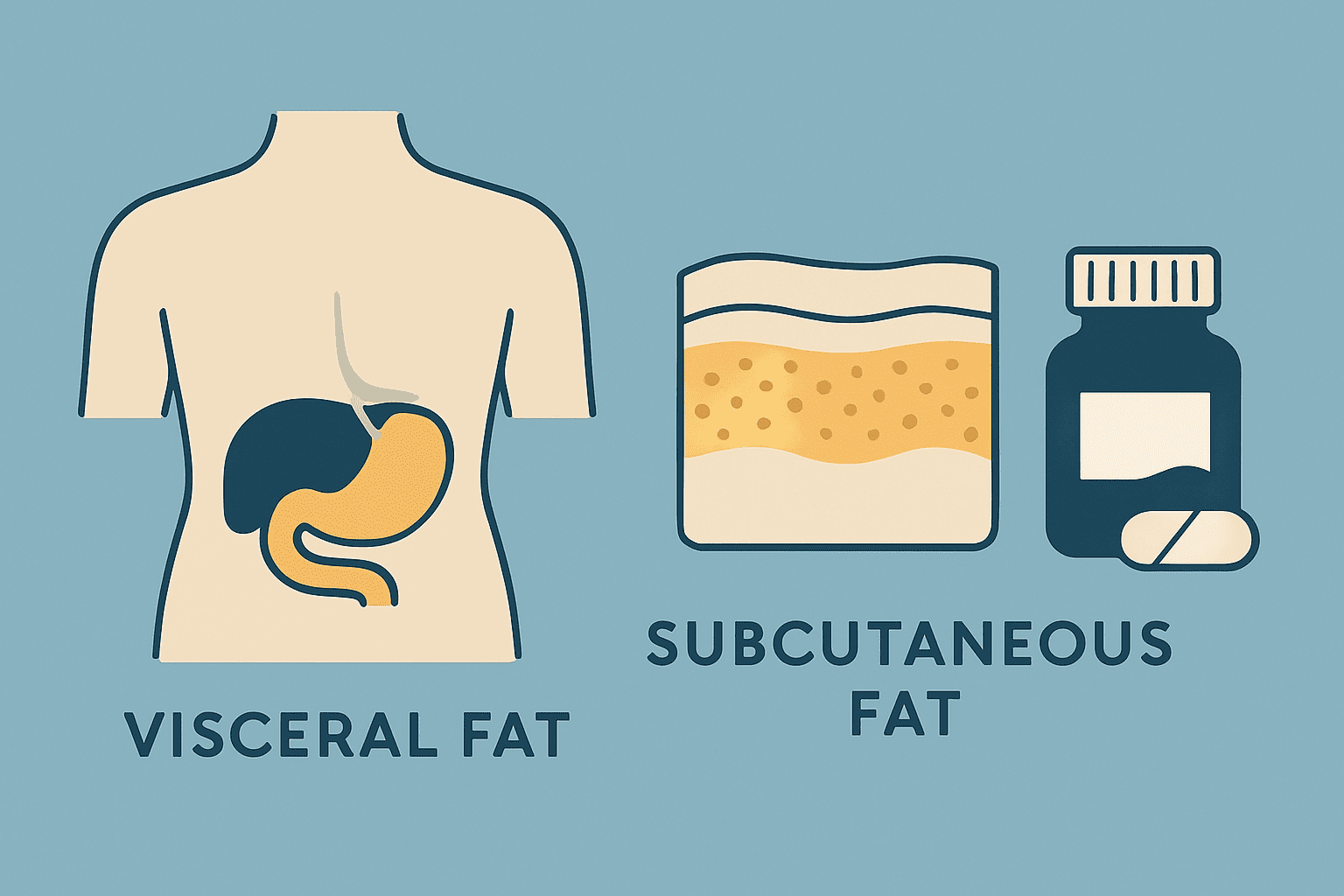

内臓脂肪と皮下脂肪 根本的な違いとは

体につく脂肪は、すべてが同じではありません。

主に「内臓脂肪」と「皮下脂肪」の2種類に分けられ、それぞれ性質や体への影響が大きく異なります。

見た目で分かりにくい内臓脂肪

内臓脂肪は、その名の通り、胃や腸などの臓器の周りにつく脂肪です。

腹筋の内側、体の深い部分に蓄積するため、外見上は痩せているように見えても、実は内臓脂肪が多い「隠れ肥満」の状態にある人もいます。

この脂肪はエネルギー源として一時的に蓄えられ、必要に応じてすぐにエネルギーに変換される特徴を持ちます。

つまり、「つきやすく、減らしやすい」という性質があります。

つまめる脂肪は皮下脂肪

一方、皮下脂肪は皮膚のすぐ下につく脂肪です。お腹周りや太もも、お尻、二の腕など、手でつまめる部分の脂肪がこれにあたります。

皮下脂肪は、外部の衝撃から体を守るクッションの役割や、体温を維持する断熱材の役割を担っています。

エネルギーの貯蔵庫としての機能も持ちますが、内臓脂肪に比べてゆっくりと蓄積し、一度つくと減らしにくいのが特徴です。

内臓脂肪と皮下脂肪の比較

| 項目 | 内臓脂肪 | 皮下脂肪 |

|---|---|---|

| つく場所 | 腹腔内の臓器の周り | 皮膚のすぐ下 |

| 特徴 | つきやすく、減らしやすい | つきにくく、減らしにくい |

| 主な役割 | 短期的なエネルギー貯蔵 | 衝撃からの保護、体温維持 |

体のどこにつくかで役割が違う

内臓脂肪と皮下脂肪は、存在する場所によってその機能が明確に分かれています。

内臓脂肪は活動的な臓器の周りに存在し、代謝活動が活発です。これに対して、皮下脂肪は体を守るための防御的な役割が強く、エネルギーの長期的な備蓄庫として機能します。

特に女性は、妊娠や出産に備えて皮下脂肪を蓄えやすい傾向があります。

それぞれの脂肪がつく原因

脂肪がつく根本的な原因は消費エネルギーを上回るエネルギー摂取にありますが、どちらの脂肪がつきやすいかは生活習慣によって変わります。

- 内臓脂肪の原因: 糖質の多い食事、アルコールの過剰摂取、運動不足、ストレス

- 皮下脂肪の原因: 脂質の多い食事、加齢や運動不足による基礎代謝の低下

特に内臓脂肪は、食生活の乱れに敏感に反応して増えやすい傾向があります。

なぜ内臓脂肪が問題視されるのか

「減らしやすいなら、内臓脂肪はそれほど問題ないのでは?」と思うかもしれません。

しかし内臓脂肪は皮下脂肪よりも健康への悪影響が大きいことが分かっており、医療分野で特に問題視されています。

生活習慣病との深い関係

内臓脂肪が過剰に蓄積すると、脂肪細胞から「アディポサイトカイン」という生理活性物質が分泌されます。

この物質の中には、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げたり、血圧を上昇させたり、血栓をできやすくしたりする悪玉物質が含まれています。

このことにより、様々な健康リスクが高まります。

内臓脂肪の蓄積が招く主な生活習慣病

| 分類 | 具体的な疾患名 |

|---|---|

| 糖代謝異常 | 2型糖尿病 |

| 脂質代謝異常 | 脂質異常症(高コレステロール血症など) |

| 血圧異常 | 高血圧症 |

ホルモンバランスへの影響

アディポサイトカインの分泌異常は、体全体のホルモンバランスにも影響を及ぼします。

例えば、食欲を抑制するホルモン(レプチン)の効きが悪くなり、満腹感を得にくくなることで、さらに食べ過ぎてしまうという悪循環に陥ることもあります。

このような状態は、肥満をさらに助長する原因となります。

見た目以上に健康リスクが高い脂肪

内臓脂肪型肥満は、お腹がぽっこりと出る「リンゴ型肥満」とも呼ばれ、男性に多く見られます。

一方、皮下脂肪型肥満は下半身に脂肪がつきやすい「洋ナシ型肥満」で、女性に多いタイプです。

見た目の印象とは裏腹に、心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気のリスクを直接的に高めるのは、内臓脂肪であることを理解しておくことが重要です。

内臓脂肪レベルのセルフチェックと測定方法

自身の内臓脂肪レベルを把握することは、健康管理の第一歩です。専門的な検査だけでなく、自宅で簡単にチェックする方法もあります。

自宅でできる腹囲測定

最も簡単なセルフチェックが、メジャーによる腹囲の測定です。おへその高さで、お腹周りを水平に測ります。力を抜いて、自然に立った状態で測定してください。

この数値が基準値を超えている場合、内臓脂肪が蓄積している可能性があります。

腹囲測定の基準値(メタボリックシンドローム診断基準)

| 性別 | 基準値 |

|---|---|

| 男性 | 85cm以上 |

| 女性 | 90cm以上 |

この基準はあくまで目安であり、体格によって個人差があるため、総合的な判断が必要です。

体組成計を利用したチェック

家庭用の体組成計(体脂肪計)の中には、内臓脂肪レベルを測定できる機能を備えたものがあります。

微弱な電流を体に流して電気抵抗を測定することで内臓脂肪の断面積を推定し、レベルとして表示します。手軽に日々の変化を追跡できるため、生活習慣改善のモチベーション維持に役立ちます。

医療機関での正確な診断 CT検査

最も正確に内臓脂肪の量を測定する方法が、医療機関で実施するCT(コンピュータ断層撮影)検査です。体の断面画像を撮影し、おへその位置での内臓脂肪の面積を直接測定します。

内臓脂肪面積が100平方センチメートルを超えると、内臓脂肪型肥満と診断され、生活習慣病のリスクが著しく高まる状態と考えます。

「薬で内臓脂肪を減らしたい」その期待と現実

忙しい毎日の中で、「運動や食事制限は大変だから、薬を飲むだけで手軽に痩せたい」と考えるのは、自然なことかもしれません。

しかし、その期待の裏にある現実を正しく理解することが、遠回りのように見えて実は健康への一番の近道です。

なぜ「飲むだけで痩せる薬」を求めてしまうのか

仕事や家事、育児に追われ、自分のための時間を確保するのが難しい。過去にダイエットに挑戦して挫折した経験がある。そんな状況で、手軽な解決策を求めてしまうのは無理もありません。

メディアで紹介されるダイエット情報や広告は、しばしば「簡単」「すぐに効果が出る」といった言葉で私たちの期待を煽ります。

その背景にある個人の事情や心の動きを無視して、ただ「努力が足りない」と片付けるのは簡単ですが、私はそう考えません。

医療用医薬品の本来の目的

まず理解すべきは、内臓脂肪を減らす効果が期待される医療用医薬品は、本来「肥満症」の治療、あるいは糖尿病や脂質異常症といった特定の疾患の治療を目的として処方されるということです。

医師の診断のもと、食事療法や運動療法を行っても効果が不十分な場合に、補助的に用いるのが原則です。

薬物治療を検討する際の前提条件

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 医師の診断 | 肥満症や関連疾患の確定診断が必要 |

| 生活習慣の改善 | 食事療法・運動療法が基本 |

| 補助的な位置づけ | 薬はあくまで治療のサポート役 |

美容目的での安易な使用が招くリスク

- 低血糖

- 脱水症状

- 消化器系の不調

医師の管理外で、美容やダイエット目的でこれらの薬を安易に使用することには大きなリスクが伴います。

期待した効果が得られないだけでなく、予期せぬ副作用によって健康を害する可能性も否定できません。自己判断での使用は絶対に避けるべきです。

脂肪吸引が選択肢になるケース

薬によるアプローチが内臓脂肪を対象とするのに対し、どうしても落ちない特定の部位の皮下脂肪に悩む方にとっては、脂肪吸引が有効な選択肢となります。

脂肪吸引は、体型(ボディライン)を整えることを目的とした医療技術です。薬では解決できない見た目のコンプレックスに対して、直接的な解決策を提示できる場合があります。

内臓脂肪を減らす効果が認められている医療用医薬品

前述の通り、薬の使用は医師の厳格な管理下で行う必要があります。ここでは、どのような薬が内臓脂肪の減少に関連するのか、その種類と働きについて解説します。

糖尿病治療薬(SGLT2阻害薬など)

SGLT2阻害薬は、腎臓で糖が再吸収されるのを防ぎ、余分な糖を尿と一緒に排出させることで血糖値を下げる薬です。

この作用により、体内のエネルギーが不足し、蓄積された脂肪、特に内臓脂肪の燃焼が促進されることが報告されています。本来は2型糖尿病の治療薬です。

脂質異常症治療薬

血液中の悪玉コレステロールや中性脂肪を減らす薬の一部にも、内臓脂肪を減少させる効果が示唆されているものがあります。

肝臓での脂質合成を抑制したり、脂肪の分解を促進したりすることで作用します。

主な医療用医薬品と期待される作用

| 薬の種類 | 主な作用 | 対象疾患 |

|---|---|---|

| SGLT2阻害薬 | 尿中への糖排出を促進 | 2型糖尿病 |

| GLP-1受容体作動薬 | 食欲抑制、血糖値改善 | 2型糖尿病 |

| 漢方薬(防風通聖散) | 代謝促進、便通改善 | 肥満症 |

漢方薬(防風通聖散など)

防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)は、体力があり、お腹に皮下脂肪が多く、便秘がちな人の肥満症に用いられる漢方薬です。

体の熱を取り、発汗や便通を促すことで代謝を高め、脂肪燃焼を助けると考えられています。

これも医師や薬剤師の判断のもとで使用する薬です。

これらの薬は医師の処方が必要

紹介した薬はすべて、医師の処方箋が必要な医療用医薬品です。インターネットなどで安易に購入できるものではなく、仮にそのようなルートで入手できたとしても、品質や安全性が保証されません。

必ず医療機関を受診し、適切な診断を受けた上で、必要に応じて処方してもらうようにしてください。

薬に頼る前に見直すべき生活習慣

内臓脂肪を減らす最も基本的で安全、かつ効果的な方法は、薬ではなく生活習慣の改善です。「食事」と「運動」という2つの柱を見直すことが、健康的な体への王道です。

食事で内臓脂肪を減らす基本

内臓脂肪は食生活の影響を大きく受けます。特に糖質と脂質の摂り方に注意し、バランスの取れた食事を心がけることが重要です。

急激な食事制限は長続きせず、リバウンドの原因にもなるため、無理なく続けられる方法を見つけましょう。

食事改善のポイント

| 意識すること | 具体的な方法 |

|---|---|

| 糖質のコントロール | 白米を玄米に、パンを全粒粉パンに変える |

| 良質なたんぱく質を摂る | 魚、大豆製品、鶏むね肉などを積極的に食べる |

| 食物繊維を増やす | 野菜、きのこ、海藻類を毎食取り入れる |

運動で内臓脂肪を燃焼させる

運動は、内臓脂肪を直接燃焼させるための有効な手段です。特に、酸素を使いながら長時間続けられる「有酸素運動」が効果的です。

さらに筋肉量を増やす「無酸素運動(筋トレ)」を組み合わせることで、基礎代謝が上がり、より脂肪が燃えやすい体になります。

- 有酸素運動: ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリング

- 無酸素運動: スクワット、腕立て伏せ、腹筋運動

まずは1日20分程度のウォーキングから始めるなど、日常生活の中に運動を取り入れる工夫をしてみましょう。

睡眠とストレス管理の重要性

意外かもしれませんが、睡眠不足やストレスも内臓脂肪を増やす原因となります。睡眠が不足すると、食欲を増進させるホルモンが増え、食欲を抑制するホルモンが減ってしまいます。

また、ストレスを感じると分泌されるコルチゾールというホルモンは、内臓脂肪の蓄積を促す作用があります。

十分な睡眠時間を確保し、自分なりのリラックス方法を見つけることも内臓脂肪対策には大切です。

皮下脂肪へのアプローチが薬では難しい理由

内臓脂肪と異なり、一度ついてしまった皮下脂肪を薬だけで減らすのは極めて難しいのが現実です。その理由を、皮下脂肪の性質から解説します。

皮下脂肪の性質と役割

皮下脂肪は体を守るための長期的なエネルギー備蓄であり、非常に安定した組織です。体のエネルギーが不足した際も、まず内臓脂肪が使われ、その後にようやく皮下脂肪が使われ始めます。

この「使われにくさ」が、皮下脂肪が落ちにくい最大の理由です。

脂肪の種類と減らしやすさ

| 脂肪の種類 | 代謝の活発さ | 減らしやすさ |

|---|---|---|

| 内臓脂肪 | 活発 | 比較的やさしい |

| 皮下脂肪 | 穏やか | 難しい |

なぜ皮下脂肪は落ちにくいのか

皮下脂肪の細胞は、血流が比較的乏しい場所に存在するため、ホルモンや薬の成分が届きにくいという物理的な側面もあります。

また、女性ホルモンには皮下脂肪を蓄える働きがあるため、特に女性は下腹部やお尻、太ももといった部分の皮下脂肪が落ちにくい傾向にあります。

脂肪吸引が有効な選択肢となる場合

食事制限や運動を頑張っても、特定の部位の皮下脂肪だけがどうしても落ちない、という悩みは少なくありません。このような「部分痩せ」の難しさを解決するために開発されたのが、脂肪吸引です。

脂肪吸引は物理的に脂肪細胞そのものを取り除くため、リバウンドの心配が少なく、確実なサイズダウンとボディラインの改善を期待できます。

薬やダイエットでは届かない領域への、効果的なアプローチと言えるでしょう。

Q&A よくある質問

最後に、内臓脂肪や皮下脂肪、薬に関して患者様からよくいただく質問にお答えします。

- 内臓脂肪と皮下脂肪、どちらが先に減りますか?

-

一般的に、先に減りやすいのは内臓脂肪です。内臓脂肪は代謝が活発で、エネルギー源として分解されやすいため、食事改善や運動の効果が比較的早く現れます。皮下脂肪は、その後にゆっくりと減少していきます。

- 市販薬で内臓脂肪を減らすものはありますか?

-

ドラッグストアなどで販売されている市販薬やサプリメントの中には、「脂肪の燃焼を助ける」「お腹の脂肪を減らす」などと表示されたものがあります。これらには、漢方薬(防風通聖散など)や、脂肪の分解・消費を促す成分が含まれている場合があります。

ただしその効果は医薬品に比べて穏やかであり、あくまで生活習慣の改善を補助するものと考えるべきです。効果には個人差があり、これだけで大幅に内臓脂肪を減らすことは困難です。

- 脂肪吸引で内臓脂肪は減らせますか?

-

脂肪吸引は、皮下脂肪を対象とした施術であり、腹腔内にある内臓脂肪を直接取り除くことはできません。これは安全性の観点から重要な原則です。

しかし、腹部の皮下脂肪を吸引することでぽっこりとしたお腹が解消され、見た目が大きく改善します。

また、施術をきっかけに健康意識が高まり、生活習慣を見直すことで結果的に内臓脂肪が減少する方もいらっしゃいます。

施術対象となる脂肪

脂肪の種類 脂肪吸引の対象 内臓脂肪 対象外 皮下脂肪 対象 - 運動はどのくらいすれば効果がありますか?

-

内臓脂肪を減らすためには、週に合計150分以上の中強度(少し汗ばむ程度)の有酸素運動が推奨されています。例えば、「1回30分のウォーキングを週に5日」といった形です。

無理のない範囲から始め、継続することが最も重要です。筋力トレーニングを組み合わせるとさらに効果が高まります。

参考文献

HAMDY, Osama; PORRAMATIKUL, Sriurai; AL-OZAIRI, Ebaa. Metabolic obesity: the paradox between visceral and subcutaneous fat. Current diabetes reviews, 2006, 2.4: 367-373.

IBRAHIM, M. Mohsen. Subcutaneous and visceral adipose tissue: structural and functional differences. Obesity reviews, 2010, 11.1: 11-18.

ABE, T., et al. Subcutaneous and visceral fat distribution and daily physical activity: comparison between young and middle aged women. British journal of sports medicine, 1996, 30.4: 297-300.

MERLOTTI, C., et al. Subcutaneous fat loss is greater than visceral fat loss with diet and exercise, weight-loss promoting drugs and bariatric surgery: a critical review and meta-analysis. International journal of obesity, 2017, 41.5: 672-682.

CHANG, Yu-Hsuan; YANG, Hui-Ying; SHUN, Shiow-Ching. Effect of exercise intervention dosage on reducing visceral adipose tissue: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. International Journal of Obesity, 2021, 45.5: 982-997.

VERHAEGEN, Ann A.; VAN GAAL, Luc F. Drugs that affect body weight, body fat distribution, and metabolism. Endotext [Internet], 2019.

CORDEIRO, Adryana, et al. Vitamin D supplementation and its relationship with loss of visceral adiposity. Obesity Surgery, 2022, 32.10: 3419-3425.