鏡を見るたびに気になる、お腹周りのぽっこりとした脂肪。さまざまなダイエットを試しても、なぜかお腹だけは痩せないと悩んでいませんか。この頑固な脂肪の正体は、皮膚の下にある「皮下脂肪」です。

この記事では、お腹の皮下脂肪がなぜ落ちにくいのか、その根本的な原因から効果的な食事法、運動、そしてセルフケアの限界を感じたときの医療の選択肢まで、専門的な観点から詳しく解説します。

資格・所属

- 日本形成外科学会専門医

- コンデンスリッチファット(CRF)療法認定医

- VASER Lipo認定医

- Juvederm Vista 認定医

- 乳房再建用エキスパンダー/インプラント実施医師

- 日本形成外科学会所属

- 日本美容外科学会(JSAPS)所属

【略歴】

脂肪吸引、豊胸を専門としている形成外科専門医。獨協医科大学医学部卒業後、獨協医科大学病院形成外科・美容外科入局。足利赤十字病院形成外科、獨協医科大学埼玉医療センター 形成外科学内助教、THE CLINIC大阪院・名古屋院の副院長を経て2024年、名古屋にARIEL .BUST.CLINICを開院。

ARIEL .BUST.CLINICは、脂肪吸引を得意とする名古屋のクリニックです。それぞれの体型や悩みに応じた専門性を活かしたご提案をしており、傷跡や傷のケアに形成外科専門医としての知識と技術を評価いただき、全国から患者様にお越しいただいています。

ボディメイクは決して焦る必要のないものです。このサイトでは脂肪吸引に関連する多くの記事を書いていますので、すぐに施術を決めることはせず、まずはぜひ患者様自身で知識をつけた上でご希望のクリニックへ相談されるようにしてください。

なぜ落ちない?お腹の皮下脂肪が蓄積する根本原因

お腹の脂肪がなかなか減らないのには、はっきりとした理由があります。

その正体である皮下脂肪の性質を理解することが、効果的な対策への第一歩です。日々の生活習慣が、知らず知らずのうちに脂肪を溜め込んでいるかもしれません。

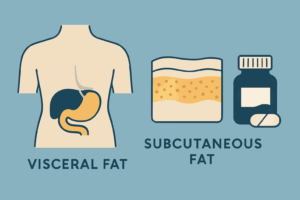

皮下脂肪と内臓脂肪の違い

「お腹の脂肪」と一括りにされがちですが、実は「皮下脂肪」と「内臓脂肪」の2種類に分かれます。

皮下脂肪は皮膚のすぐ下、指でつまめる部分の脂肪で、一度つくと落ちにくいのが特徴です。一方、内臓脂肪は胃や腸などの臓器の周りにつく脂肪で、比較的落としやすい性質を持ちます。

脂肪の種類の比較

| 特徴 | 皮下脂肪 | 内臓脂肪 |

|---|---|---|

| つく場所 | 皮膚の下 | 内臓の周り |

| 特徴 | ゆっくり蓄積し、落ちにくい | 早く蓄積し、落ちやすい |

| 性差 | 女性につきやすい | 男性につきやすい |

ホルモンバランスと脂肪蓄積の関係

特に女性の場合、ホルモンバランスの変化が皮下脂肪の蓄積に大きく関わっています。

女性ホルモンの一種であるエストロゲンには内臓脂肪の蓄積を抑える働きがありますが、加齢などにより分泌が減少すると、皮下脂肪がつきやすくなる傾向があります。

また、ストレスホルモンであるコルチゾールの過剰な分泌も、お腹周りに脂肪を溜め込む原因の一つです。

加齢による基礎代謝の低下

年齢を重ねるとともに、何もしなくても消費されるエネルギーである「基礎代謝」は自然と低下します。これは筋肉量の減少が主な原因です。

若い頃と同じ食生活を続けていると、消費しきれなかったエネルギーが脂肪として蓄積されやすくなります。

特に運動習慣がない方は、意識的に筋肉を維持することが大切です。

食生活の乱れとエネルギー過多

皮下脂肪がつく最も直接的な原因は、摂取エネルギーが消費エネルギーを上回る「エネルギー過多」の状態が続くことです。

高カロリーな食事、糖質や脂質の多い食事、頻繁な間食、夜遅い時間の食事などは、すべてエネルギー過多につながります。

これらの習慣が、お腹の脂肪を着実に育てているのです。

その思い込みは間違いかも?皮下脂肪に関するよくある誤解

多くの人が「良かれ」と思って実践しているダイエット法が、実はお腹の皮下脂肪に対しては効果が薄い、あるいは逆効果である場合があります。

「腹筋だけ」ではお腹の脂肪は落ちない

お腹の脂肪を落とそうと、毎日必死に腹筋運動に励んでいる方は少なくないでしょう。しかし、残念ながら腹筋運動だけで皮下脂肪を直接燃焼させることは困難です。

腹筋運動は腹部の筋肉を鍛える効果はありますが、その上にある脂肪層を減らす効果は限定的です。

脂肪を燃焼させるには、全身のエネルギー消費量を増やすアプローチが必要です。

「部分痩せ」は基本的に不可能という事実

「お腹だけ」「二の腕だけ」といった特定の部位だけを痩せる「部分痩せ」は、運動や食事制限では基本的に実現できません。

身体が脂肪をエネルギーとして利用するとき、全身の脂肪から少しずつ消費されていきます。

特定の部位の脂肪だけを選択的に燃焼させる体の仕組みは存在しないのです。

「体重が減れば脂肪も減る」とは限らない

ダイエットの指標として体重を重視しがちですが、体重の減少が必ずしも脂肪の減少を意味するわけではありません。特に極端な食事制限を行うと、脂肪よりも先に筋肉や水分が失われて体重が減ることがあります。

筋肉が減ると基礎代謝が落ち、かえって痩せにくく太りやすい体質になってしまうため、注意が必要です。

体重減少の内訳の例

| ダイエット法 | 減少しやすいもの | 結果 |

|---|---|---|

| 極端な食事制限 | 筋肉・水分 | 基礎代謝が低下し、リバウンドしやすい |

| 適切な食事と運動 | 脂肪 | 引き締まり、痩せやすい体質になる |

「とにかく食べない」ダイエットの危険性

食事を抜いたり極端に量を減らしたりするダイエットは、短期的に体重を落とすことができても、長期的には失敗に終わるケースがほとんどです。

体が必要とする栄養素が不足すると、体は飢餓状態と判断し、エネルギー消費を抑えて脂肪を溜め込もうとします。このことにより、食事を元に戻した際に急激なリバウンドを招くのです。

食事改善でお腹の脂肪を内側から撃退

皮下脂肪を落とすためには、運動と同じくらい、あるいはそれ以上に食生活の改善が重要です。

日々の食事内容を見直し、脂肪が燃えやすい体内環境を作ることがお腹痩せへの近道となります。

カロリー収支の基本を理解する

ダイエットの基本原則は「摂取カロリー < 消費カロリー」の状態を作ることです。まずは自身の1日の消費カロリーの目安を知り、それに対して摂取カロリーが上回らないように調整します。

ただし、極端にカロリーを制限するのではなく、現在の摂取カロリーから少しずつ減らしていくのが継続のコツです。

糖質と脂質の賢い摂り方

糖質と脂質は体を動かすエネルギー源ですが、摂りすぎは脂肪蓄積の元です。

特に血糖値を急上昇させる白米、パン、麺類などの精製された糖質や、揚げ物、加工食品に含まれる質の悪い脂質は控えめにしましょう。

玄米や全粒粉パンなどの複合炭水化物や、魚やナッツに含まれる良質な脂質は、適量を摂取することが大切です。

注意したい糖質・脂質と推奨される糖質・脂質

| 栄養素 | 控えるべき食品例 | 推奨される食品例 |

|---|---|---|

| 糖質 | 菓子パン、白米、清涼飲料水 | 玄米、オートミール、全粒粉パン |

| 脂質 | 揚げ物、スナック菓子、マーガリン | 青魚、アボカド、ナッツ類、オリーブオイル |

タンパク質を十分に摂取する重要性

タンパク質は筋肉の材料となる栄養素です。筋肉量が増えると基礎代謝が上がり、脂肪が燃焼しやすい体になります。

また、タンパク質は消化吸収に多くのエネルギーを要するため、食事誘発性熱産生(DIT)を高める効果も期待できます。鶏むね肉、魚、卵、大豆製品など、高タンパク質で低脂質な食材を毎食取り入れるように心がけましょう。

高タンパク質な食品の例

| 食品(100gあたり) | タンパク質量(目安) | カロリー(目安) |

|---|---|---|

| 鶏むね肉(皮なし) | 約23g | 約110kcal |

| 鮭 | 約22g | 約130kcal |

| 豆腐(木綿) | 約7g | 約70kcal |

食物繊維で腸内環境を整える

腸内環境が乱れると、便秘になりやすく、代謝の低下を招きます。このことが、ぽっこりお腹の原因になることもあります。

食物繊維を豊富に含む野菜、きのこ、海藻類を積極的に食べることで腸内の善玉菌を増やし、お通じを改善します。

腸内環境が整うと栄養の吸収効率も良くなり、痩せやすい体質へと近づきます。

- ごぼう

- わかめ

- きのこ類

- こんにゃく

皮下脂肪燃焼を加速させる運動プログラム

食事改善と並行して運動を取り入れることで、脂肪燃焼の効率は格段に上がります。

やみくもに体を動かすのではなく、脂肪燃焼に効果的な運動を選択し、継続することが結果につながります。ここでは、おすすめの運動プログラムを紹介します。

有酸素運動で効率的に脂肪を燃やす

ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動は、脂肪をエネルギー源として利用するため、皮下脂肪を減らすのに直接的な効果があります。

ポイントは、少し息が弾むくらいの強度で20分以上継続することです。この継続により、体は本格的に脂肪を燃焼し始めます。

無理のない範囲で始め、徐々に時間や強度を上げていきましょう。

有酸素運動の種類と消費カロリーの目安(体重60kgの人が30分行った場合)

| 運動の種類 | 消費カロリー | 特徴 |

|---|---|---|

| ウォーキング(速歩) | 約150kcal | 手軽に始められ、膝への負担が少ない |

| ジョギング | 約250kcal | より高い脂肪燃焼効果が期待できる |

| 水泳(クロール) | 約300kcal | 全身運動で、関節への負担が非常に少ない |

筋力トレーニングで基礎代謝を上げる

有酸素運動と合わせて行いたいのが、筋力トレーニングです。スクワットや腕立て伏せなど、大きな筋肉を鍛えるトレーニングは、筋肉量を増やし基礎代謝を高めるのに効果的です。

基礎代謝が上がれば運動していない時間帯でも消費されるエネルギー量が増えるため、太りにくく痩せやすい体質へと変わっていきます。

HIIT(高強度インターバルトレーニング)のすすめ

短時間で高い効果を得たい方には、HIITがおすすめです。

HIITは高強度の運動と短い休憩を交互に繰り返すトレーニング法で、心肺機能を高めると同時に、運動後も脂肪燃焼が続く「アフターバーン効果」が期待できます。

週に2~3回、1回あたり10分程度からでも効果を実感しやすいでしょう。

日常生活で活動量を増やす工夫

まとまった運動時間を確保するのが難しい場合でも、日常生活の中でこまめに体を動かす意識を持つことが大切です。一つ一つの活動は小さくても、積み重ねることで1日の総消費カロリーは大きく変わります。

- エレベーターを階段にする

- 一駅手前で降りて歩く

- こまめに立ち上がってストレッチする

- 電車では座らずに立つ

生活習慣の見直しで痩せやすい身体へ

ダイエットの成功は、食事と運動だけで決まるわけではありません。

睡眠やストレス管理といった日々の生活習慣全体がホルモンバランスや代謝に影響を与え、痩せやすさを左右します。見落としがちな生活習慣のポイントを確認しましょう。

質の良い睡眠がダイエットの鍵

睡眠不足は、食欲を増進させるホルモン「グレリン」の分泌を増やし、食欲を抑制するホルモン「レプチン」の分泌を減らします。

これらのホルモンバランスの乱れにより、高カロリーなものを欲しやすくなり、食べ過ぎにつながるのです。

毎日7時間程度の質の良い睡眠を確保することで、ホルモンバランスを整え、食欲をコントロールしやすくなります。

ストレスとコルチゾールの関係

慢性的なストレスを感じると、ストレスホルモンである「コルチゾール」が過剰に分泌されます。

コルチゾールには筋肉を分解してエネルギーを作り出し、脂肪、特に内臓脂肪の蓄積を促進する働きがあります。自分なりのリラックス方法を見つけ、趣味の時間を持つなどして、上手にストレスを管理することがお腹痩せにもつながります。

水分補給の重要性

体内の水分が不足すると、血行が悪くなり代謝機能が低下します。代謝が落ちると、脂肪燃焼の効率も悪くなってしまいます。

1日に1.5~2リットルを目安に、こまめに水を飲む習慣をつけましょう。

特に運動前後や起床後、入浴後などのタイミングでの水分補給は重要です。

姿勢を正すだけで変わる見た目の印象

猫背などの悪い姿勢は腹部の筋肉が使われにくくなるため、お腹周りに脂肪がつきやすくなる一因です。また、姿勢が悪いだけで、実際よりもお腹がぽっこりと出て見えてしまいます。

常に背筋を伸ばし、お腹に軽く力を入れることを意識するだけで体幹が鍛えられ、見た目の印象もすっきりと変わります。

セルフケアの限界と医療痩身という選択肢

食事制限や運動を一生懸命続けても、どうしても落ちない頑固な皮下脂肪。それはあなたの努力不足が原因ではないかもしれません。

セルフケアには限界があることを理解し、次のステップとして医療の力を借りることも有効な選択肢の一つです。

自己流ダイエットが失敗しやすい理由

自己流のダイエットは、正しい知識がないまま行うと効果が出にくいだけでなく、健康を害するリスクも伴います。過度な食事制限による栄養失調や、間違ったフォームでの運動による怪我などがその例です。

また、モチベーションの維持が難しく、途中で挫折してしまいやすいのも自己流ダイエットの大きな壁と言えるでしょう。

努力しても落ちない脂肪へのアプローチ

皮下脂肪は、その性質上、一度ついてしまうと非常に落としにくいのが現実です。特に、お腹周りや太もも、二の腕といった部位は、ダイエットの終盤までしぶとく残りがちです。

長期間の努力にもかかわらず変化が見られない場合、それは脂肪細胞の数自体が問題となっている可能性があります。

医療痩身で得られるメリット

医療痩身は、医師の管理のもと、科学的根拠に基づいたアプローチで脂肪細胞に直接働きかける治療法です。

セルフケアでは不可能な「部分痩せ」を実現したり、脂肪細胞の数そのものを減らしてリバウンドしにくい体質を目指すことが可能です。

安全性と効果の両面で、自己流ダイエットにはない大きな利点があります。

主な医療痩身の種類

| 治療法 | アプローチ | 特徴 |

|---|---|---|

| 脂肪吸引 | 物理的に脂肪細胞を除去 | 確実な効果と即時性 |

| 脂肪溶解注射 | 薬剤で脂肪を溶かす | ダウンタイムが短い |

| 冷却痩身 | 脂肪を冷却して破壊 | メスを使わない非侵襲的治療 |

クリニック選びで大切なこと

満足のいく結果を得るためには、信頼できるクリニックを選ぶことが何よりも重要です。

医師の実績や経験、カウンセリングの丁寧さ、アフターフォロー体制の充実度などを総合的に判断しましょう。複数のクリニックでカウンセリングを受け、自分に合った医師や治療法を見つけることをお勧めします。

脂肪吸引でお腹周りをデザインする

数ある医療痩身の中でも、確実にお腹の皮下脂肪を取り除き、理想のボディラインを目指せる方法が「脂肪吸引」です。

脂肪吸引がどのような治療なのか、その仕組みからダウンタイム、リスクまでを詳しく解説します。

脂肪吸引の仕組みと特徴

脂肪吸引は、カニューレと呼ばれる極細の管を皮下に挿入し、余分な脂肪細胞を直接吸引して取り除く手術です。

この治療の最大の特徴は、脂肪細胞の「数」そのものを減らせる点にあります。

ダイエットで脂肪細胞を小さくすることはできても、数を減らすことはできません。脂肪吸引はこの根本原因にアプローチするため、リバウンドのリスクが極めて低いと言えます。

治療の流れとダウンタイム

治療は、まず医師とのカウンセリングで吸引部位やデザインを決定することから始まります。

手術当日は麻酔を使用し、数ミリ程度の小さな切開からカニューレを挿入して脂肪を吸引します。手術後は、腫れや内出血、筋肉痛のような痛みが出現し、これらをダウンタイムと呼びます。

通常、圧迫着を着用して回復を促します。

腹部の脂肪吸引におけるダウンタイムの目安

| 期間 | 主な症状 | 日常生活 |

|---|---|---|

| 術後~1週間 | 強い痛み、腫れ、内出血 | デスクワークは可能だが、安静が必要 |

| 術後1~4週間 | 痛みや腫れの軽減、拘縮の出現 | 軽い運動が可能になる |

| 術後1~3ヶ月 | 拘縮が徐々に和らぐ | ほぼ普段通りの生活に戻る |

脂肪吸引で期待できる効果とリスク

脂肪吸引の最大の効果は、自己流のダイエットでは難しかった部分痩せを実現し、理想のボディラインを手に入れられることです。

しかし、医療行為である以上リスクも存在します。感染、血腫、皮膚の凹凸、感覚の鈍りなどが考えられます。

経験豊富な医師のもとで適切な手術を受け、指示通りのアフターケアを行うことでリスクは最小限に抑えることができます。

治療後のアフターケアの重要性

脂肪吸引は手術が終われば完了ではありません。むしろ、手術後からが美しい仕上がりを実現するための大切な期間です。

医師の指示に従った圧迫固定やマッサージ、そしてバランスの取れた食生活や適度な運動を心がけることが、ダウンタイムの軽減と、より滑らかで理想的なボディラインの実現につながります。

よくある質問

脂肪吸引を検討するにあたり、多くの方が抱く疑問や不安にお答えします。カウンセリングを受ける前に、基本的な知識として参考にしてください。

- 脂肪吸引は痛いですか?

-

手術中は麻酔を使用するため、痛みを感じることはありません。術後は筋肉痛に似た痛みが出現しますが、処方される痛み止めでコントロールできる範囲がほとんどです。

痛みのピークは術後2~3日で、その後は徐々に和らいでいきます。

- 治療後、リバウンドはしませんか?

-

脂肪吸引は脂肪細胞の数自体を減らすため、リバウンドの可能性は極めて低いです。しかし、残った脂肪細胞が暴飲暴食などによって大きくなることはあります。治療後も健康的な生活習慣を維持することが、美しいスタイルを長く保つ秘訣です。

- 傷跡は目立ちますか?

-

カニューレを挿入するために数ミリ程度の切開を行いますが、おへその中や下着で隠れる位置など、極力目立たない場所を選んで行います。傷跡は時間とともに徐々に薄くなり、最終的にはほとんど分からなくなる場合がほとんどです。

- 誰でも治療を受けられますか?

-

基本的には健康な方であれば治療可能ですが、重度の心臓病や糖尿病などの持病がある方、妊娠中・授乳中の方、血液をサラサラにする薬を服用している方などは治療を受けられない場合があります。

安全に治療を行うため、事前のカウンセリングで医師が健康状態をしっかりと確認します。

参考文献

VISPUTE, Sachin S., et al. The effect of abdominal exercise on abdominal fat. The Journal of Strength & Conditioning Research, 2011, 25.9: 2559-2564.

KORDI, Ramin, et al. Effect of abdominal resistance exercise on abdominal subcutaneous fat of obese women: A randomized controlled trial using ultrasound imaging assessments. Journal of manipulative and physiological therapeutics, 2015, 38.3: 203-209.

IRVING, Brian A., et al. Effect of exercise training intensity on abdominal visceral fat and body composition. Medicine and science in sports and exercise, 2008, 40.11: 1863.

LEE, Junga. A systematic review and meta-analysis for effects of exercise interventions on accumulation of subcutaneous, visceral, and ectopic fat in overweight and obese adults: a randomized controlled trial. Preprints, 2020.

PINHO, Cláudia Porto Sabino, et al. Effects of weight loss on adipose visceral and subcutaneous tissue in overweight adults. Clinical Nutrition, 2018, 37.4: 1252-1258.

SUMMERS, L. K. M., et al. Substituting dietary saturated fat with polyunsaturated fat changes abdominal fat distribution and improves insulin sensitivity. Diabetologia, 2002, 45: 369-377.

RANKIN, Janet Walberg. Effective diet and exercise interventions to improve body composition in obese individuals. American Journal of Lifestyle Medicine, 2015, 9.1: 48-62.