Tシャツを着ると胸のラインが目立つ、スーツのシルエットが綺麗に決まらないなど、男性ならではの胸の脂肪に関する悩みは多くの方が抱えています。

単に「太っているから」と片付けてしまいがちですが、実はホルモンバランスや生活習慣、遺伝的な要因など、様々な原因が複雑に絡み合っています。

この記事では、なぜ男性の胸に脂肪がつきやすいのか、その根本的な原因と体質について深く掘り下げ、ご自身でできる対策から医療機関での専門的なアプローチまで詳しく解説します。

資格・所属

- 日本形成外科学会専門医

- コンデンスリッチファット(CRF)療法認定医

- VASER Lipo認定医

- Juvederm Vista 認定医

- 乳房再建用エキスパンダー/インプラント実施医師

- 日本形成外科学会所属

- 日本美容外科学会(JSAPS)所属

【略歴】

脂肪吸引、豊胸を専門としている形成外科専門医。獨協医科大学医学部卒業後、獨協医科大学病院形成外科・美容外科入局。足利赤十字病院形成外科、獨協医科大学埼玉医療センター 形成外科学内助教、THE CLINIC大阪院・名古屋院の副院長を経て2024年、名古屋にARIEL .BUST.CLINICを開院。

ARIEL .BUST.CLINICは、脂肪吸引を得意とする名古屋のクリニックです。それぞれの体型や悩みに応じた専門性を活かしたご提案をしており、傷跡や傷のケアに形成外科専門医としての知識と技術を評価いただき、全国から患者様にお越しいただいています。

ボディメイクは決して焦る必要のないものです。このサイトでは脂肪吸引に関連する多くの記事を書いていますので、すぐに施術を決めることはせず、まずはぜひ患者様自身で知識をつけた上でご希望のクリニックへ相談されるようにしてください。

なぜ男性の胸に脂肪がつくのか?その基本的な仕組み

男性の胸が女性のように膨らんでしまう現象には、はっきりとした理由が存在します。多くの男性がこの問題に直面し、「なぜ自分だけ?」と悩むことがありますが、その背景には生物学的な根拠があります。

男性の体に脂肪がつきやすくなるホルモンの働きや、遺伝がどう関わっているのかを見ていきましょう。

男性ホルモンと女性ホルモンのバランス

男性の体内にも、実は女性ホルモン(エストロゲン)が少量ながら存在します。通常は男性ホルモン(テストステロン)の働きが優位なため、男性らしい体つきを維持します。

しかし、加齢や生活習慣の乱れなどにより、このホルモンバランスが崩れることがあります。

テストステロンが減少し、相対的にエストロゲンの影響が強まると、乳腺組織が刺激されたり、女性のように胸周りに脂肪がつきやすくなったりするのです。

特に、思春期や中高年期はホルモンバランスが変動しやすいため、注意が必要です。

ホルモンバランスに影響を与える要因

| 要因 | 概要 | 対策の方向性 |

|---|---|---|

| 加齢 | 年齢と共に男性ホルモンの分泌が自然に減少します。 | 適度な運動や栄養バランスの良い食事を心がける。 |

| 肥満 | 脂肪組織は男性ホルモンを女性ホルモンに変換する働きを持ちます。 | 体重管理と体脂肪率のコントロールが重要です。 |

| ストレス | 過度なストレスはホルモン分泌の乱れを引き起こします。 | 十分な睡眠とリラックスできる時間を作ります。 |

脂肪細胞の分布と遺伝的要因

脂肪が体のどこにつきやすいかは、遺伝的な要因に大きく左右されます。親や兄弟が胸に脂肪がつきやすい体質の場合、自身も同様の傾向を持つ可能性が高いと考えられます。

これは、脂肪細胞の数や分布を決定する遺伝情報を受け継いでいるためです。

人によっては、お腹周りよりも胸や腰周りに優先的に脂肪を蓄積する体質を持っています。

加齢による基礎代謝の変化

年齢を重ねると、誰でも基礎代謝量が低下します。基礎代謝とは、生命維持のために最低限必要なエネルギーのことです。

この代謝が落ちると、若い頃と同じ食事や運動量でも、エネルギーを消費しきれずに脂肪として蓄積しやすくなります。

特に筋肉量が減少しやすい30代以降は、意識的に運動を取り入れないと、胸を含めた全身に脂肪がつきやすくなる傾向が強まります。

このことにより、以前は気にならなかった胸の膨らみが目立つようになるケースは少なくありません。

その胸の膨らみ、本当にただの脂肪?偽性女性化乳房とは

胸の膨らみが気になり始めたとき、多くの人は「太ったせいだ」と結論づけてしまいがちです。

しかし、その原因は単なる脂肪の蓄積だけではないかもしれません。「偽性女性化乳房」という状態について知ることで、ご自身の悩みの本質をより正確に理解できます。

偽性女性化乳房の定義

偽性女性化乳房(ぎせいじょせいかにゅうぼう)とは、乳腺組織の発達ではなく、主に脂肪組織が過剰に蓄積することによって、胸が女性のように膨らんで見える状態を指します。

特に肥満傾向の男性によく見られ、体重の増減と連動して胸の大きさが変わりやすいのが特徴です。

多くの「男性の胸の脂肪」に関する悩みは、この偽性女性化乳房に該当します。

食事制限や運動で改善する可能性がありますが、特定の部位だけ脂肪を落とすのは難しく、根気強い努力が必要です。

真性女性化乳房との違い

一方、真性女性化乳房は、ホルモンバランスの乱れなどが原因で、男性の乳腺組織そのものが発達してしまう状態です。触ると乳輪の下に硬いしこりのようなものを感じることが多く、これは脂肪とは異なる組織です。

この状態は、特定の薬剤の副作用や肝機能の低下など、医学的な原因が背景にある場合もあります。

真性女性化乳房と偽性女性化乳房では、原因も治療法も異なるため、両者を正しく区別することが大切です。

偽性女性化乳房と真性女性化乳房の主な違い

| 項目 | 偽性女性化乳房 | 真性女性化乳房 |

|---|---|---|

| 主な原因 | 脂肪の蓄積 | 乳腺組織の発達 |

| 触った感触 | 全体的に柔らかい | 乳輪下に硬いしこりを感じる |

| 主な対処法 | ダイエット、脂肪吸引 | 原因疾患の治療、手術(乳腺切除) |

見分けるための簡単なセルフチェック法

ご自身の胸の膨らみがどちらのタイプに近いか、簡単なセルフチェックで推測できます。

まず、リラックスした状態で親指と人差し指を使って乳輪の周りを優しくつまんでみてください。もし、全体的に柔らかく、はっきりとした硬い塊(しこり)を感じないのであれば、偽性女性化乳房の可能性が高いです。

逆に、乳輪の直下に消しゴムやボタンのようなコリコリとした硬いしこりを感じる場合は、真性女性化乳房が疑われます。

ただし、これはあくまで簡易的な目安です。正確な診断のためには専門の医療機関を受診することを強く推奨します。

- リラックスした状態で胸を触る

- 乳輪の周りを優しくつまむ

- 硬いしこりの有無を確認する

食生活が引き起こす胸の脂肪蓄積

「体は食べたもので作られる」という言葉の通り、日々の食生活は体型に直接的な影響を及ぼします。特に胸周りの脂肪は、食生活の乱れが顕著に現れやすい部分の一つです。

どのような食事が胸の脂肪を増やしてしまうのか、具体的なポイントを見ていきましょう。

高カロリー・高脂質な食事の影響

揚げ物やジャンクフード、脂身の多い肉類など、高カロリー・高脂質な食事は、消費エネルギーを簡単に上回り、体脂肪の増加に直結します。

摂取した過剰なエネルギーは、体の様々な部位に脂肪として蓄えられますが、遺伝的要因や体質によっては胸部に優先的に蓄積されやすいのです。

特に外食やコンビニ食が多い方は、無意識のうちに脂質を過剰に摂取している可能性があり、注意が必要です。

アルコールの過剰摂取と胸の脂肪

アルコール自体もカロリーが高いだけでなく、食欲を増進させ、おつまみとして高カロリーなものを選びがちになるため、肥満の原因となります。

さらに、アルコールの過剰摂取は肝機能に負担をかけます。肝臓は女性ホルモンを分解する役割も担っているため、その機能が低下すると体内の女性ホルモンの割合が高まり、女性化乳房を助長する恐れがあります。

適度な飲酒を心がけることが、胸の脂肪対策においても重要です。

胸の脂肪につながりやすい食事の例

| カテゴリ | 具体的な食品例 | 注意点 |

|---|---|---|

| 高脂質な食事 | フライドポテト、唐揚げ、豚バラ肉、菓子パン | 脂質の量だけでなく、質の悪い油(トランス脂肪酸など)にも注意。 |

| 高糖質な食事 | 白米、ラーメン、パスタ、清涼飲料水、ケーキ | 血糖値の急上昇は脂肪の蓄積を促進します。 |

| アルコール | ビール、日本酒、カクテル | おつまみのカロリーも含めて考え、休肝日を設けることが大切です。 |

栄養バランスの乱れが招く結果

カロリーの過剰摂取だけでなく、栄養バランスの偏りも問題です。例えば、タンパク質の摂取量が不足すると、筋肉量が減少しやすくなります。

筋肉は基礎代謝の大部分を占めるため、筋肉が減ると代謝が落ち、結果として脂肪がつきやすい体になります。

また、ビタミンやミネラルが不足すると、体の代謝機能が正常に働かなくなり、エネルギー効率が悪化します。

特定の食品を避けるだけでなく、体に必要な栄養素をバランス良く摂取する視点が求められます。

胸の脂肪対策に役立つ栄養素

胸の脂肪を減らし、引き締まった体を目指すためには、食事内容の改善が欠かせません。特に、筋肉の材料となるタンパク質や、代謝を助けるビタミン・ミネラルを意識的に摂取することが効果的です。

例えば、鶏むね肉や魚、大豆製品は良質なタンパク源となります。

また、緑黄色野菜や海藻類からは、代謝をサポートするビタミンやミネラルを豊富に摂取できます。

運動不足が胸のたるみを加速させる

忙しい毎日の中で、運動習慣を維持するのは簡単ではありません。しかし、運動不足は着実にあなたの体に影響を及ぼし、特に胸周りの見た目を大きく左右します。

なぜ運動不足が胸のたるみにつながるのか、そしてどのような運動が効果的なのかを理解し、対策を始めましょう。

大胸筋の衰えと脂肪の目立ちやすさ

胸の土台となっているのは大胸筋という大きな筋肉です。運動不足によってこの大胸筋が衰えると、筋肉のハリが失われ、その上にある脂肪や皮膚を支える力が弱くなります。

このことにより、たとえ脂肪の量が同じでも、胸全体が垂れ下がって見え、よりたるみが強調されてしまうのです。

逆に、大胸筋を鍛えることで胸板に厚みとハリが生まれ、脂肪が目立ちにくくなり、引き締まった印象を与えます。

有酸素運動と無酸素運動の役割

胸の脂肪対策には、「有酸素運動」と「無酸素運動(筋力トレーニング)」の両方をバランス良く取り入れることが重要です。

ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、体脂肪全体を燃焼させる効果があります。一方、腕立て伏せやベンチプレスなどの無酸素運動は、大胸筋を直接鍛え、胸の形を整え、基礎代謝を向上させます。

どちらか一方に偏るのではなく、両方を組み合わせることで、より効率的に理想の胸を目指せます。

胸の脂肪対策に有効な運動

| 運動の種類 | 主な効果 | 具体的な例 |

|---|---|---|

| 有酸素運動 | 全身の脂肪燃焼 | ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリング |

| 無酸素運動(大胸筋) | 胸の引き締め、基礎代謝向上 | 腕立て伏せ、ダンベルプレス、チェストプレス |

日常生活で取り入れられる運動習慣

ジムに通う時間がなくても、日常生活の中で運動量を増やす工夫はできます。

例えば、エスカレーターを階段に変える、一駅手前で降りて歩く、テレビを見ながらストレッチや軽い筋トレをするなど、小さな積み重ねが大きな変化を生みます。

大切なのは完璧を目指すのではなく、無理なく続けられることを見つけることです。

まずは週に2〜3回、軽い運動から始めてみてはいかがでしょうか。

- 階段を積極的に使う

- 通勤時に一駅分歩く

- 休憩時間にストレッチをする

ストレスが誘発する「ストレス太り」と胸の脂肪

見過ごされがちですが、精神的なストレスも体型、特に胸の脂肪に深刻な影響を与えます。仕事や人間関係のプレッシャーが、知らず知らずのうちにあなたの体を蝕んでいるかもしれません。

ストレスと脂肪蓄積の関連性を知り、心と体の両面からアプローチすることが大切です。

コルチゾールと脂肪蓄積の関係

人間はストレスを感じると、対抗するために「コルチゾール」というホルモンを分泌します。

コルチゾールは短期的には体を守るために重要な役割を果たしますが、慢性的なストレスによって常に高いレベルで分泌され続けると、様々な問題を引き起こします。

特にコルチゾールには食欲を増進させ、脂肪を蓄積しやすくする働きがあります。内臓脂肪だけでなく、胸周りなどのつきやすい部分への脂肪沈着を促すことも知られています。

ストレスが体に与える主な影響

| 影響 | 内容 | 体型への結果 |

|---|---|---|

| コルチゾール増加 | ストレス対抗ホルモンの過剰分泌。 | 食欲増進、脂肪蓄積の促進。 |

| 自律神経の乱れ | 交感神経が優位になり、心身が常に緊張状態に。 | 血行不良、代謝の低下。 |

| 睡眠の質の低下 | ストレスにより寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする。 | 成長ホルモンの分泌が減少し、筋肉の修復や脂肪燃焼が妨げられる。 |

ストレスによる食生活の乱れ

ストレスを感じると、手っ取り早く満足感を得られる高カロリーなものや甘いものを欲しやすくなります。いわゆる「やけ食い」です。

これは、コルチゾールの影響で血糖値を急上昇させる食品を体が求めるためです。

このような食生活が続けば、当然ながら摂取カロリーは過剰になり、脂肪として蓄積されます。ストレスが原因で食に走り、その結果太ってさらにストレスを感じる、という悪循環に陥るケースも少なくありません。

睡眠不足がもたらす悪影響

ストレスは睡眠の質を著しく低下させます。しかし、睡眠中には「成長ホルモン」や食欲を抑制する「レプチン」といった、体型維持に重要なホルモンが分泌されます。

睡眠不足になると、これらのホルモンの分泌が減少し、逆に食欲を増進させる「グレリン」の分泌が増えてしまいます。

このホルモンバランスの乱れにより日中の空腹感が強まり、脂肪がつきやすい体質へと傾いてしまうのです。

ストレス管理とリラクゼーションの重要性

胸の脂肪を根本的に解決するためには、ストレス管理が不可欠です。自分なりのストレス解消法を見つけ、心と体をリラックスさせる時間を作ることが重要です。

趣味に没頭する、軽い運動で汗を流す、友人と話す、ゆっくりと入浴するなど、何でも構いません。

意識的にリラックスする時間を持つことでコルチゾールの過剰な分泌を抑え、ホルモンバランスを整える助けとなります。

- 趣味の時間を持つ

- 適度な運動

- ぬるめのお湯で入浴

- 瞑想や深呼吸

その思い込みが逆効果?胸の脂肪に関するよくある誤解

胸の脂肪をなくしたい一心で、様々な情報を集めている方も多いでしょう。しかし、インターネット上には科学的根拠の乏しい情報も溢れており、間違った思い込みが、かえって目標達成を遠ざけている可能性があります。

「胸筋を鍛えれば脂肪が落ちる」の落とし穴

「部分痩せ」は基本的に不可能である、というのが現代の運動生理学における一般的な見解です。

胸筋を鍛えるトレーニング(筋トレ)は、あくまで胸の筋肉を発達させるものであり、その上にある脂肪を直接燃焼させる効果は限定的です。

もちろん筋トレによって大胸筋が引き締まり、胸の形が整う効果はありますが、「筋トレさえすれば脂肪が消える」と考えるのは誤りです。

脂肪を減らすためには、筋トレと並行して、食事管理や有酸素運動で全身の体脂肪を減らすアプローチが必要です。

「特定の食品だけ食べれば痩せる」という幻想

「これを食べれば胸の脂肪が落ちる」といった魔法のような食品は存在しません。特定の食品に脂肪燃焼をサポートする成分が含まれていることはありますが、それだけで体型が劇的に変わることはありません。

リンゴだけ、ゆで卵だけといった極端な単品ダイエットは、栄養の偏りを招き、筋肉量を減少させ、かえってリバウンドしやすい体を作ってしまいます。

大切なのは、特定の食品に頼ることではなく、タンパク質、脂質、炭水化物のバランス(PFCバランス)を考えた、持続可能な食事を続けることです。

「サプリメントだけで解決できる」という甘い考え

脂肪燃焼を謳うサプリメントは数多く販売されていますが、それらはあくまで「補助」的な役割しか果たしません。サプリメントを飲むだけで、運動も食事制限もせずに脂肪がなくなることはあり得ません。

その効果は、適切な食事と運動習慣があって初めてわずかに発揮される程度のものです。

サプリメントに過度な期待を寄せ、基本的な生活習慣の改善を怠っていては、時間とお金を無駄にするだけになってしまいます。

胸の脂肪に関する誤解と事実

| よくある誤解 | 科学的な事実 | 推奨されるアプローチ |

|---|---|---|

| 胸筋を鍛えれば胸の脂肪が落ちる。 | 部分痩せは不可能。筋トレは筋肉を鍛えるもので、脂肪を直接燃焼させない。 | 筋トレと有酸素運動、食事管理を組み合わせる。 |

| 特定の食品を食べ続ければ痩せる。 | 魔法の食品はない。単品ダイエットは栄養失調やリバウンドのリスクが高い。 | PFCバランスを意識した、持続可能な食生活を実践する。 |

| サプリメントを飲めば脂肪が消える。 | サプリメントはあくまで補助。それだけで痩せることはない。 | 生活習慣の改善を基本とし、必要であれば補助として利用を検討する。 |

医療機関でできる胸の脂肪へのアプローチ

セルフケアを続けてもなかなか改善しない、あるいはもっと早く確実に結果を出したい、という場合には、医療機関での専門的な治療が有効な選択肢となります。

クリニックでは、あなたの悩みの原因を正確に診断し、医学的根拠に基づいた最適な解決策を提案します。

専門医によるカウンセリングの重要性

まず大切なのは、専門の医師によるカウンセリングを受けることです。医師はあなたの胸の状態を診察し、それが偽性女性化乳房なのか、あるいは他の原因がないかを判断します。

また、あなたのライフスタイルや希望を詳しくヒアリングし、どのような治療法が適しているかを一緒に考えてくれます。

自分一人で悩まず、専門家の意見を聞くことで、解決への道筋が明確になります。

脂肪吸引という選択肢

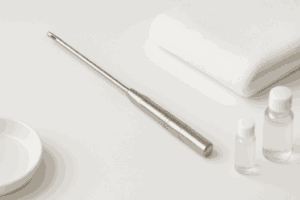

ダイエットでは難しい部分痩せを実現できるのが、脂肪吸引です。これは、カニューレと呼ばれる極細の管を用いて、胸部に蓄積した余分な脂肪細胞を直接吸引し、物理的に取り除く手術です。

一度取り除いた脂肪細胞は再生しないため、リバウンドのリスクが極めて低いのが大きな特徴です。

たくましくフラットな胸のラインを短期間で手に入れることが期待できます。

治療法のメリット・デメリット比較

どのような治療にも、メリットとデメリットが存在します。脂肪吸引は確実性が高く効果的ですが、外科的な手術であるため、ダウンタイムや費用、リスクも伴います。

ダイエットは費用を抑えられますが、時間がかかり、胸だけを狙って痩せることは困難です。

主な治療法の比較

| 項目 | ダイエット(食事・運動) | 脂肪吸引 |

|---|---|---|

| 確実性 | 不確実(部分痩せは困難) | 高い(狙った部位の脂肪を除去) |

| 即時性 | 時間がかかる | 比較的短期間で効果を実感 |

| 費用 | 低い | 高い(保険適用外) |

| 身体的負担 | 低い(継続的な努力が必要) | 高い(手術、ダウンタイムあり) |

クリニック選びで失敗しないためのポイント

脂肪吸引を受けると決めた場合、最も重要なのがクリニック選びです。医師の技術力や経験はもちろんのこと、カウンセリングの丁寧さ、アフターケアの充実度、費用の透明性などを総合的に判断する必要があります。

複数のクリニックでカウンセリングを受け、それぞれの対応を比較検討することをお勧めします。

安心して体を任せられる、信頼できる医師を見つけることが満足のいく結果への第一歩です。

脂肪吸引後の生活とアフターケア

脂肪吸引は、手術が終わればすべて完了というわけではありません。美しい仕上がりと長期的な体型維持のためには、術後の過ごし方、いわゆるアフターケアが非常に重要になります。

ダウンタイムを乗り越え、理想の体を手に入れるためのポイントを解説します。

ダウンタイムの過ごし方

手術直後から数週間は、腫れや内出血、痛みなどが見られる「ダウンタイム」と呼ばれる期間です。

この期間は、医師の指示に従い、圧迫着を正しく着用することが重要です。圧迫は、腫れや痛みを軽減し、皮膚のたるみを防ぎ、仕上がりを綺麗にするために行います。

また、飲酒や激しい運動は避け、安静に過ごすことが回復を早める鍵となります。

食生活の見直しと体型維持

脂肪吸引で胸の脂肪細胞を取り除いても、残った脂肪細胞が大きくなる可能性はあります。手術を機に、暴飲暴食を避け、バランスの取れた食生活を心がけることが大切です。

「手術したから大丈夫」と油断せず、健康的な食習慣を身につけることが美しい体を長く維持する秘訣です。

新しい習慣が、あなたの全体的な健康にも良い影響を与えるでしょう。

適度な運動の再開時期

術後の運動は、体の回復具合を見ながら段階的に再開します。通常、軽いウォーキングなどは術後1週間程度から可能ですが、胸の筋肉を使うような激しい筋力トレーニングは1ヶ月程度控えるのが一般的です。

いつからどのような運動が可能になるかは回復の個人差も大きいため、必ず医師に確認してから行うようにしてください。焦らず、自分の体と相談しながら進めることが大切です。

脂肪吸引後の主な注意点

| 時期 | 主な注意点 | 目的 |

|---|---|---|

| 術後〜1ヶ月 | 圧迫着の着用、激しい運動・飲酒を控える。 | 腫れ・痛みの軽減、仕上がりの安定化。 |

| 術後1ヶ月以降 | 医師の許可を得て段階的に運動を再開。 | 体力回復、体型維持。 |

| 長期的 | バランスの取れた食事、適度な運動習慣の継続。 | リバウンド防止、全体的な健康維持。 |

よくある質問

男性の胸の脂肪や脂肪吸引に関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。治療を検討する上での不安や疑問を解消するためにお役立てください。

- 脂肪吸引は痛いですか?

-

手術中は麻酔を使用するため、痛みを感じることはありません。術後は、筋肉痛に似た痛みや腫れが出ることがありますが、処方される痛み止めでコントロールできる場合がほとんどです。

痛みの感じ方には個人差がありますが、日常生活に大きな支障をきたすほどの強い痛みが続くことは稀です。

- 傷跡は目立ちますか?

-

脂肪吸引では、数ミリ程度の小さな切開創からカニューレを挿入します。医師は傷跡がなるべく目立たないよう、脇の下や乳輪の縁など、シワに隠れる部位を選んで切開します。

術後しばらくは赤みが残りますが、時間と共に徐々に薄くなり、最終的にはほとんど分からなくなることが多いです。

- 効果は半永久的ですか?

-

脂肪吸引で除去した脂肪細胞の数が元に戻ることはないため、リバウンドのリスクは極めて低く、効果は半永久的と言えます。

ただし、術後に暴飲暴食を続けると、残っている脂肪細胞が一つひとつ大きくなり、再びボリュームが出てしまう可能性はあります。そのため、手術後も健康的な生活習慣を維持することが大切です。

- 未成年でも治療は受けられますか?

-

体の成長が完了していない未成年の方への脂肪吸引は、原則として行わないクリニックがほとんどです。体の成長が止まる18歳以上、あるいは20歳以上を対象としている場合が多いです。

また、未成年の方が治療を受ける際には、必ず保護者の同意が必要となります。カウンセリング時に年齢を正直に伝え、相談してください。

参考文献

NELSON, Lisa H.; TUCKER, Larry A. Diet composition related to body fat in a multivariate study of 203 men. Journal of the American Dietetic Association, 1996, 96.8: 771-777.

SCHWARTZ, Robert S., et al. The effect of intensive endurance exercise training on body fat distribution in young and older men. Metabolism, 1991, 40.5: 545-551.

MCTIERNAN, Anne, et al. Exercise effect on weight and body fat in men and women. Obesity, 2007, 15.6: 1496-1512.

LABRE, Magdala Peixoto. Burn Fat, Build Muscle: A Content Analysis of Men’s Health and Men’s Fitness. International Journal of Men’s Health, 2005, 4.2.

NINDL, BRADLEY C., et al. Regional fat placement in physically fit males and changes with weight loss. Medicine and science in sports and exercise, 1996, 28: 786-793.