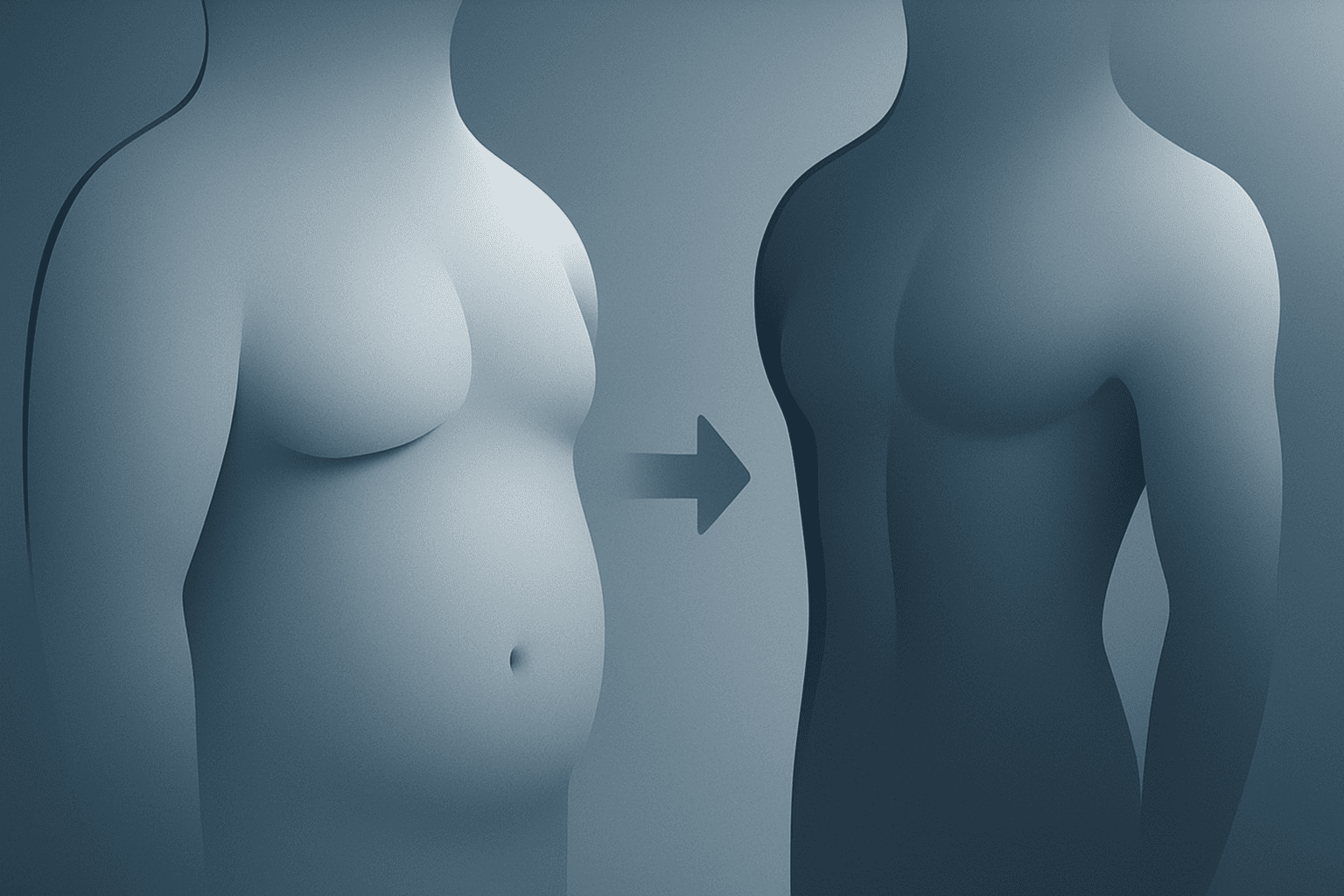

Tシャツを着ると胸のラインが目立つ、ダイエットをしても胸の脂肪だけがなぜか落ちない。そんな悩みを抱える男性は少なくありません。

この記事では、多くの男性が直面する「落ちない胸の脂肪」の根本的な原因を多角的に掘り下げ、食事や運動によるセルフケアから、より確実な効果を求める方向けの医療的なアプローチまで、具体的な解消法を詳しく解説します。

資格・所属

- 日本形成外科学会専門医

- コンデンスリッチファット(CRF)療法認定医

- VASER Lipo認定医

- Juvederm Vista 認定医

- 乳房再建用エキスパンダー/インプラント実施医師

- 日本形成外科学会所属

- 日本美容外科学会(JSAPS)所属

【略歴】

脂肪吸引、豊胸を専門としている形成外科専門医。獨協医科大学医学部卒業後、獨協医科大学病院形成外科・美容外科入局。足利赤十字病院形成外科、獨協医科大学埼玉医療センター 形成外科学内助教、THE CLINIC大阪院・名古屋院の副院長を経て2024年、名古屋にARIEL .BUST.CLINICを開院。

ARIEL .BUST.CLINICは、脂肪吸引を得意とする名古屋のクリニックです。それぞれの体型や悩みに応じた専門性を活かしたご提案をしており、傷跡や傷のケアに形成外科専門医としての知識と技術を評価いただき、全国から患者様にお越しいただいています。

ボディメイクは決して焦る必要のないものです。このサイトでは脂肪吸引に関連する多くの記事を書いていますので、すぐに施術を決めることはせず、まずはぜひ患者様自身で知識をつけた上でご希望のクリニックへ相談されるようにしてください。

なぜ男性の胸に脂肪がつくのか?その根本原因を探る

男性の胸に脂肪がつく主な原因は、ホルモンバランスの変化、加齢に伴う基礎代謝の低下、そして日々の生活習慣の乱れが複合的に絡み合っているためです。

特に、男性ホルモンと女性ホルモンのバランスが崩れると、男性でも乳腺周辺に脂肪が蓄積しやすくなります。

ホルモンバランスの乱れと胸の脂肪

男性の体内にも女性ホルモン(エストロゲン)は存在し、男性ホルモン(テストステロン)とのバランスを保っています。

しかし、ストレス、睡眠不足、不規則な食生活などが原因でこのバランスが崩れ、相対的に女性ホルモンの影響が強まると、女性のように胸周りに脂肪がつきやすくなることがあります。

特にアルコールの過剰摂取は肝機能に負担をかけ、ホルモンバランスを乱す一因となるため注意が必要です。

ホルモンバランスに影響を与えうる生活習慣

| 要因 | 内容 | 対策 |

|---|---|---|

| ストレス | コルチゾールというホルモンが増加し、ホルモンバランス全体が乱れる。 | 趣味の時間、適度な運動、十分な休息 |

| 睡眠不足 | 成長ホルモンの分泌が減少し、テストステロンの生成に影響する。 | 1日7時間以上の質の良い睡眠を確保する |

| 過度の飲酒 | 肝臓でのエストロゲン分解能力が低下し、体内のエストロゲン濃度が上昇する。 | 休肝日を設け、適量を守る |

加齢による基礎代謝の低下

年齢を重ねると、筋肉量が自然と減少し、それに伴って基礎代謝量も低下します。

基礎代謝とは、生命維持のために最低限必要なエネルギーのことです。基礎代謝が落ちると、若い頃と同じ食事量でも消費しきれないエネルギーが脂肪として蓄積されやすくなります。

特に運動習慣がない場合にこの傾向は顕著に現れ、お腹周りや胸といった部位に脂肪がつきやすくなります。

食生活の乱れが招く脂肪蓄積

高カロリー、高脂質な食事の摂りすぎは、当然ながら体脂肪増加の直接的な原因です。

特に、揚げ物やジャンクフード、糖質の多い清涼飲料水などを頻繁に摂取する食生活は、消費カロリーを大幅に上回り、余ったエネルギーが脂肪として全身に蓄えられます。

胸の脂肪も例外ではなく、食生活の乱れが続くことで徐々にその膨らみが目立つようになります。

運動不足による消費カロリーの減少

デスクワーク中心の生活や、日常的に体を動かす機会が少ないことも胸の脂肪が落ちない一因です。

摂取したカロリーを運動によって消費できなければ、そのエネルギーは脂肪に変換されます。

胸周りの筋肉(大胸筋)を動かす機会が少ないとその周辺の血行も滞りがちになり、脂肪が燃焼されにくい状態に陥ります。

その胸の膨らみ、本当にただの脂肪?女性化乳房症との違い

胸の膨らみは、単なる脂肪(偽性女性化乳房症)だけでなく、乳腺組織そのものが発達している「真性女性化乳房症」の可能性も考えられます。

両者は原因も対処法も異なるため、自身の状態を正しく理解することが重要です。

女性化乳房症(じょせいかにゅうぼうしょう)とは

女性化乳房症は、男性の乳房が女性のように膨らむ状態を指します。主に、ホルモンバランスの乱れが原因で乳腺組織が刺激を受けて発達することで起こります。

思春期や高齢期に見られる生理的なものから、薬剤の副作用や肝機能障害などの病的なものまで、その背景は様々です。

偽性女性化乳房症と真性女性化乳房症

重要なのは、この女性化乳房症には2つのタイプがあるという点です。

一つは「偽性女性化乳房症」で、これは乳腺の発達はなく、単に脂肪が過剰に蓄積している状態です。多くの「男性の胸の脂肪」の悩みはこちらに該当します。

もう一つは「真性女性化乳房症」で、乳腺組織そのものが増殖・発達している状態です。

両者が混在している混合型もあります。

女性化乳房症のタイプ別特徴

| タイプ | 主な原因 | 特徴 |

|---|---|---|

| 偽性女性化乳房症 | 肥満、カロリー過多 | 胸全体が柔らかく、しこりはない。ダイエットで改善の可能性がある。 |

| 真性女性化乳房症 | ホルモンバランスの乱れ | 乳輪の下に硬いしこりを感じる。痛みや圧痛を伴うことがある。 |

| 混合型 | 両方の要因 | 乳腺の発達と脂肪の蓄積が同時に見られる。 |

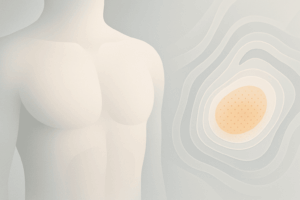

セルフチェックの方法と注意点

簡単なセルフチェックとして、胸を優しくつまんでみましょう。全体的に柔らかく、指の間に脂肪だけが感じられる場合は「偽性」の可能性が高いです。

一方、乳輪の下あたりに硬いしこりのようなものを触れる場合は「真性」が疑われます。

ただし、自己判断は禁物です。正確な診断には専門医による触診や超音波検査が必要です。

- 乳輪の下を指でつまむ

- 硬いしこりの有無を確認する

- 痛みや圧痛がないか確かめる

- 左右差を比較する

専門医への相談が重要な理由

もし真性女性化乳房症が疑われる場合、その背景に何らかの疾患が隠れている可能性も否定できません。

また、真性女性化乳房症の場合、ダイエットや筋トレだけでの改善は困難です。乳腺組織は脂肪とは異なり、運動で燃焼することはないからです。

そのため、気になる症状があれば、まずは形成外科や乳腺外科などの専門クリニックを受診し、正確な診断を受けるようにしてください。

ダイエットしても胸の脂肪が落ちにくい理由

胸の脂肪が落ちにくいのは、体が全身の脂肪を均等に使う性質があり部分痩せが難しいこと、そして胸の脂肪がホルモンの影響を受けやすく燃焼しにくい特性を持つためです。

部分痩せが難しい科学的根拠

「胸だけ痩せたい」「お腹だけ痩せたい」といった「部分痩せ」は、科学的に見て非常に難しいとされています。

運動によって脂肪が燃焼される際、体は特定の部位の脂肪だけを選んで使うわけではなく、全身の脂肪を少しずつエネルギーとして利用します。

このため、胸の筋トレをしても、直接的に胸の脂肪だけが燃えるわけではないのです。

脂肪が落ちる順番の一般的な傾向

| 脂肪が落ちやすい部位 | 脂肪が落ちにくい部位 | 理由 |

|---|---|---|

| 手首、足首、前腕 | お腹、腰回り、胸 | 生命維持との関連が薄い末端から脂肪が使われやすい。 |

| 顔、肩 | 太もも、お尻 | 内臓を守る役割を持つ体幹部の脂肪は最後まで残る傾向がある。 |

胸の脂肪の性質と他の部位との違い

胸周りの脂肪は、他の部位と比較して血行が滞りやすい傾向があります。

脂肪を燃焼させるためには、分解された脂肪酸を血流に乗せて運ぶ必要がありますが、血行が悪いとその流れがスムーズに進みません。

また、ホルモンの影響を受けやすい部位でもあり、特に女性ホルモンのレセプター(受容体)が存在するため、脂肪が蓄積されやすく、分解されにくいという性質を持っています。

間違った筋トレが逆効果になることも

胸の脂肪を落とそうと、やみくもに大胸筋を鍛えるトレーニングだけを行うのは注意が必要です。

脂肪層が厚いままその下にある大胸筋だけが発達すると、かえって胸全体のボリュームが増してしまい、膨らみが強調されて見えることがあります。

筋トレと並行して、全身の脂肪を減らすための有酸素運動や食事管理を組み合わせることが大切です。

停滞期を乗り越えるための考え方

ダイエットには停滞期がつきものです。特に、落ちにくい胸の脂肪に焦点を当てすぎると、変化が見えにくく、モチベーションが低下しがちです。

体重や体脂肪率といった全体の数値の変化に目を向け、長期的な視点で取り組むことが重要です。

停滞期は体が新しい状態に適応しようとしているサインと捉え、焦らずに現在の取り組みを継続しましょう。

食事改善で胸の脂肪にアプローチする方法

食事で胸の脂肪にアプローチするには、摂取カロリーを消費カロリー以下に抑え、筋肉の材料となるタンパク質や代謝を助ける栄養素を積極的に摂ることが重要です。

体の中から変化を促し、脂肪が燃えやすい状態を作ります。

摂取カロリーと消費カロリーのバランス

脂肪が蓄積される最も基本的な原因は、「摂取カロリー>消費カロリー」の状態が続くことです。

まずは、自身の1日の消費カロリー(基礎代謝+活動代謝)を把握し、それよりも摂取カロリーが少なくなるように調整する「アンダーカロリー」を目指しましょう。

ただし、極端な食事制限は筋肉量を減らし、かえって代謝を下げる原因になるため、1日の摂取カロリーを消費カロリーの90%程度に設定するのが目安です。

胸の脂肪対策に役立つ栄養素

カロリーコントロールと同時に、食事の「質」にも目を向けましょう。

筋肉の材料となるタンパク質、代謝を助けるビタミン・ミネラル、そして良質な脂質をバランス良く摂取することが重要です。

脂肪燃焼をサポートする栄養素と食材

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食材 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 筋肉の維持・増強、代謝アップ | 鶏胸肉、ささみ、魚、卵、大豆製品 |

| ビタミンB群 | 糖質や脂質の代謝を助ける | 豚肉、レバー、玄米、納豆 |

| 食物繊維 | 血糖値の急上昇を抑える、満腹感 | 野菜、きのこ類、海藻類 |

避けるべき食事と飲み物

一方で、脂肪を蓄積させやすい食事は極力避けるべきです。

特に、血糖値を急激に上昇させる精製された炭水化物(白米、パン、麺類)や砂糖、そして質の悪い脂質(トランス脂肪酸など)は控えるように心がけましょう。

注意したい食品・飲料

| カテゴリ | 具体例 | 控えるべき理由 |

|---|---|---|

| 高GI食品 | 菓子パン、白米、うどん | 血糖値を急上昇させ、脂肪を溜め込みやすくする。 |

| 加工食品 | インスタント食品、スナック菓子 | 脂質や塩分が多く、栄養価が低い。 |

| 甘い飲料 | ジュース、スポーツドリンク | 液体のため吸収が早く、気づかぬうちに糖質を過剰摂取しやすい。 |

食事改善を継続するためのコツ

厳しい食事制限は長続きしません。まずは「間食をナッツに変える」「飲み物をお茶か水にする」など、簡単なことから始めてみましょう。

また、週末は好きなものを食べる「チートデイ」を設けるなど、無理なく続けられる自分なりのルールを作ることが、成功への鍵となります。

胸の脂肪を減らすための効果的なトレーニング

胸の脂肪を効果的に減らすには、全身の脂肪を燃焼させる有酸素運動と、大胸筋を鍛えて胸板を引き締める筋力トレーニングを組み合わせることが有効です。

この二つの運動をバランス良く行うことで、見た目の変化を加速させます。

全身の脂肪を燃焼させる有酸素運動

胸の脂肪だけを狙って落とすことは難しいため、まずは体全体の脂肪を減らすことが先決です。そのためには、ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動が効果的です。

脂肪燃焼が本格的に始まるのは運動開始から20分後と言われているため、1回30分以上、週に3〜4回を目安に継続することを目指しましょう。

大胸筋を鍛える筋力トレーニング

有酸素運動で脂肪を燃やしつつ、筋力トレーニングで大胸筋を鍛えることで、引き締まった男性的な胸板を作ります。

代表的な種目は腕立て伏せ(プッシュアップ)やダンベルプレス、ダンベルフライなどです。脂肪の下の筋肉が引き締まることで、胸全体がリフトアップされ、たるみが改善されます。

自宅でできる大胸筋トレーニング

| 種目 | ポイント | 回数・セット数 |

|---|---|---|

| 腕立て伏せ | 手の幅を肩幅より少し広くとり、体を一直線に保つ。 | 10〜15回 × 3セット |

| ディップス | 椅子やベンチを使い、体をゆっくり下ろす。肘を90度まで曲げる。 | 8〜12回 × 3セット |

| 合掌ポーズ | 胸の前で両手を合わせ、強く押し合う。大胸筋の収縮を意識する。 | 10秒キープ × 5セット |

トレーニングの適切な頻度と強度

筋力トレーニングは毎日行う必要はありません。筋肉はトレーニングによって傷つき、休息と栄養によって回復・成長します(超回復)。

このため、筋トレは2〜3日に1回の頻度で行うのが効率的です。

強度は、各種目の最終セットで「もう1回が限界」と感じるくらいの負荷をかけるのが理想です。

姿勢改善がもたらす見た目の変化

意外と見落としがちなのが「姿勢」です。猫背になっていると肩が内側に入り、胸の筋肉が使われにくくなるだけでなく、胸のたるみが強調されて見えてしまいます。

背筋を伸ばし、胸を張る意識を持つだけで見た目の印象は大きく変わります。

- 常に頭のてっぺんから糸で吊られているような意識を持つ

- 肩甲骨を寄せて、肩を開く

- デスクワーク中は定期的に立ち上がり、ストレッチを行う

自力での改善が難しい場合の医療的アプローチ

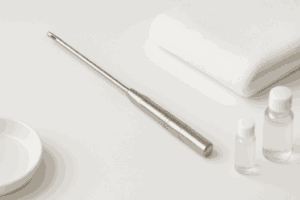

自力での改善が難しい場合、カニューレという極細の管で脂肪細胞を直接除去する「脂肪吸引」が効果的な医療的アプローチとなります。

食事制限や運動で効果が出なかった方や、真性女性化乳房症の方に適した選択肢です。

脂肪吸引とはどのような治療法か

脂肪吸引は、カニューレと呼ばれる極細の管を皮下に挿入し、余分な脂肪細胞を直接体外へ吸引・除去する外科手術です。

ダイエットが脂肪細胞を「小さくする」のに対し、脂肪吸引は脂肪細胞の「数そのものを減らす」ため、より直接的で確実な効果が期待できます。

脂肪吸引のメリットとデメリット

最大のメリットは、狙った部位の脂肪を確実に取り除けること、そしてリバウンドのリスクが極めて低いことです。一度除去した脂肪細胞は再生しないため、体重が多少増えても、治療した部位は太りにくくなります。

一方、デメリットとしては、外科手術であるためダウンタイム(回復期間)が必要なこと、費用がかかること、そして医師の技術によって仕上がりが左右される点が挙げられます。

脂肪吸引のメリット・デメリット一覧

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 効果 | 狙った部位の脂肪を確実に除去できる。部分痩せが可能。 | 医師の技術力で結果に差が出る。取りすぎると不自然になる。 |

| リバウンド | 脂肪細胞の数自体を減らすため、リバウンドしにくい。 | 暴飲暴食が続けば、他の部位が太る可能性はある。 |

| ダウンタイム | セルフケアに比べ、短期間で効果を実感できる。 | 腫れ、内出血、痛みなどがあり、回復に一定期間を要する。 |

クリニック選びで失敗しないためのポイント

脂肪吸引は医師の技術と経験が結果を大きく左右する治療です。

そのため、クリニック選びは慎重に行う必要があります。

カウンセリングで親身に話を聞いてくれるか、メリットだけでなくリスクやデメリットもきちんと説明してくれるか、そして男性の脂肪吸引に関する症例実績が豊富か、といった点を確認することが重要です。

治療の流れとダウンタイム

一般的には、カウンセリング、血液検査、手術、術後検診という流れで進みます。

手術当日は、デザイン(吸引する範囲のマーキング)を行った後、麻酔を施し、手術を開始します。術後は、圧迫着を着用して患部を固定します。

ダウンタイムには個人差がありますが、大きな腫れや痛みは1〜2週間程度で落ち着き、内出血は2〜3週間で徐々に消えていきます。

最終的な仕上がりまでは、約3ヶ月から半年ほどかかります。

よくある質問

男性の胸の脂肪吸引に関して、患者様からよく寄せられる質問とその回答を紹介します。治療を検討する際の参考にしてください。

- 脂肪吸引は痛いですか?

-

手術中は静脈麻酔や局所麻酔を使用するため、痛みを感じることはほとんどありません。術後は、筋肉痛に似た鈍い痛みが数日から1週間程度続くことがあります。

痛みは処方される鎮痛剤で十分にコントロールできる範囲のものがほとんどです。日常生活に大きな支障をきたすほどの強い痛みではありません。

- 傷跡は残りますか?

-

カニューレを挿入するために、数ミリ程度の小さな切開を行いますが、傷跡が目立たないように脇の下や乳輪の縁など、シワに沿った場所を選びます。

術後しばらくは赤みが残りますが、時間とともに徐々に薄くなり、最終的にはほとんど分からなくなる場合がほとんどです。

- 費用はどのくらいかかりますか?

-

費用は、脂肪の量、吸引する範囲、そして真性女性化乳房症で乳腺切除が必要かどうかによって変動します。また、クリニックの料金設定や使用する麻酔の種類によっても異なります。

一般的には、数十万円からが目安となりますが、正確な費用については、カウンセリングの際に必ず確認してください。自由診療のため、健康保険は適用されません。

- 未成年でも治療を受けられますか?

-

多くのクリニックでは、未成年の方が治療を受ける場合、親権者の同意書の提出を必須としています。身体の成長が完全に止まっていない段階での手術は推奨されない場合もあります。

まずは保護者の方と一緒にカウンセリングを受け、治療の適応があるかどうかを医師に判断してもらう必要があります。

参考文献

LINDSEY DESOTO, R. D. N.; AUGUST, L. D. How to Lose Weight In a Week: 13 Simple Tips, Backed by Science.

RAMIREZ-CAMPILLO, Rodrigo, et al. A proposed model to test the hypothesis of exercise-induced localized fat reduction (spot reduction), including a systematic review with meta-analysis. Human Movement, 2021, 23.3: 1-14.

TETA, Jade; TETA, Keoni. Lose Weight Here: The Metabolic Secret to Target Stubborn Fat and Fix Your Problem Areas. Rodale, 2016.

VENKATESH, Varun S., et al. The role of the androgen receptor in the pathogenesis of obesity and its utility as a target for obesity treatments. Obesity Reviews, 2022, 23.6: e13429.

HACKETT, Daniel A. Training, supplementation, and pharmacological practices of competitive male bodybuilders across training phases. The Journal of Strength & Conditioning Research, 2022, 36.4: 963-970.

MANSOUR, Mohamed Fouad, et al. Sex differences in body fat distribution. In: Adipose Tissue Biology. Cham: Springer International Publishing, 2017. p. 257-300.