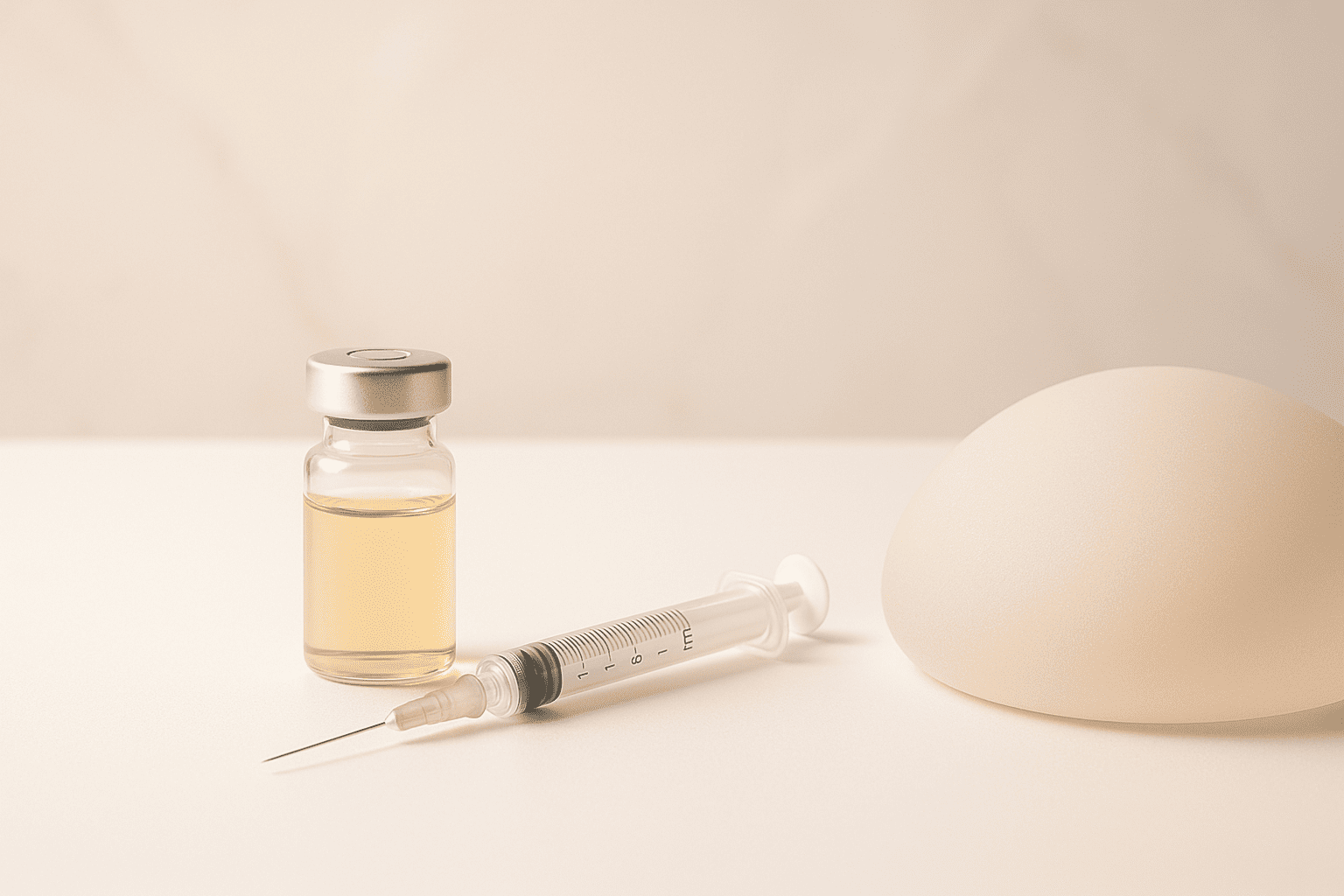

ご自身の脂肪で自然なバストアップが目指せる脂肪注入豊胸。

魅力的な施術ですが、一方で「しこりができる」「定着率が低い」といったデメリットやリスクも存在します。

不安な気持ちを抱えたまま施術に臨むことは、決して良い結果を生みません。この記事では、脂肪注入豊胸で考えられるすべてのデメリットと、後悔しないためにどうすれば良いのか、その具体的な回避法を医師の視点から詳しく解説します。

資格・所属

- 日本形成外科学会専門医

- コンデンスリッチファット(CRF)療法認定医

- VASER Lipo認定医

- Juvederm Vista 認定医

- 乳房再建用エキスパンダー/インプラント実施医師

- 日本形成外科学会所属

- 日本美容外科学会(JSAPS)所属

【略歴】

脂肪吸引、豊胸を専門としている形成外科専門医。獨協医科大学医学部卒業後、獨協医科大学病院形成外科・美容外科入局。足利赤十字病院形成外科、獨協医科大学埼玉医療センター 形成外科学内助教、THE CLINIC大阪院・名古屋院の副院長を経て2024年、名古屋にARIEL .BUST.CLINIC(アリエルバストクリニック)を開院。

理想のバストを手に入れるために、焦って病院選びをする必要は全くありません。ご自身の将来のためにも、すぐに施術をすすめたり、勧誘を行うクリニックはぜひ避けるようにしていただきたいと思います。

施術で大切なことは、バストの立体的な形状評価と、ご自身の体型や皮膚の弾力性、乳腺組織の状態、胸郭の形状などに合わせた丁寧なプランニングです。それは時として、ご希望の方法ではない施術がベストだという場合もあります。

アリエルバストクリニックは、自然な仕上がり、バレない脂肪吸引や脂肪注入、バストアップの為の豊胸手術に特化したクリニックです。乳房再建から美容目的の豊胸まで、全国から患者様にお越しいただいています。傷跡や傷のケアに形成外科専門医としての知識と技術をもって、お一人おひとりととことん向き合っています。

このサイトでは豊胸手術・バストアップに関連する多くの記事を書いていますので、安全性と美しさを両立するためにも、まずはぜひ患者様自身で知識をつけた上でご希望のクリニックへ相談されるようにしてください。

脂肪注入豊胸で後悔?考えられる9つのデメリット

脂肪注入豊胸には、しこりの発生、定着率のばらつき、複数回の施術の必要性など、事前に理解しておくべきいくつかのデメリットが存在します。

施術を受けるクリニックの技術力やご自身の体質、術後のケアによって、リスクは大きく左右されます。

メリットだけでなく、これらの注意点もしっかりと把握することが大切です。

しこり(石灰化・オイルシスト)のリスク

脂肪注入豊胸の代表的なデメリットが「しこり」の発生です。注入した脂肪細胞の一部が壊死し、体内に吸収されずに残ってしまうことで起こります。

しこりには、壊死した脂肪の周りにカルシウムが沈着する「石灰化」や、脂肪が液体状になって袋を形成する「オイルシスト」があります。

痛みや健康上の問題を引き起こすことは稀ですが、触った時の違和感や不安感につながる可能性があります。

定着率が安定しない可能性

注入した脂肪がすべてバストに残るわけではありません。一部は体内に吸収されてしまうため、脂肪がどれだけ生き残るかを示す「定着率」が重要になります。

この定着率は、注入技術や脂肪の処理方法、患者様ご自身の体質や術後の生活習慣など、多くの要因に影響を受けます。

定着率が低いと、期待していたほどのサイズアップ効果が得られないことがあります。

脂肪注入豊胸の主なデメリットとその原因

| デメリット | 主な原因 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| しこり | 脂肪の壊死、不適切な注入 | 医師の技術、脂肪の質 |

| 低い定着率 | 血行不良、脂肪の質、圧迫 | 術後ケア、注入技術 |

| 左右差 | 注入量の調整ミス、定着の偏り | 精密な注入計画 |

複数回の施術が必要になる場合がある

一度に注入できる脂肪の量には限界があります。大量の脂肪を一度に注入すると、血流が行き渡らずに脂肪が壊死し、しこりのリスクや定着率の低下を招きます。

そのため、大幅なサイズアップを希望する場合には複数回に分けて施術を行う必要があり、時間的にも費用的にも負担が増える可能性があることを意味します。

吸引箇所の痛みやダウンタイム

脂肪注入豊胸は、バストだけでなく、脂肪を吸引する太ももやお腹などにも負担がかかります。

脂肪吸引した部位には、痛み、腫れ、内出血、むくみといったダウンタイム症状が現れます。症状は通常1〜2週間で落ち着きますが、日常生活に一時的な制限が生じることを理解しておく必要があります。

なぜデメリットが起こるのか?脂肪注入豊胸の仕組みと原因

脂肪注入豊胸のデメリットが発生する背景には、注入する脂肪の質、医師の技術力、そして施術後の過ごし方が深く関わっています。

これらの要因が複雑に絡み合い、しこりや定着率の低下といった望ましくない結果につながることがあります。原因を正しく理解し、適切な対策を講じることが重要です。

脂肪の質と処理方法の問題

吸引した脂肪には、麻酔液や血液、老化細胞といった不純物が含まれています。これらをいかに丁寧に取り除き、新鮮で健康な脂肪細胞だけを抽出できるかが、定着率を左右する鍵となります。

遠心分離機や特殊なフィルターを用いて純度の高い脂肪(コンデンスリッチファットなど)を作成しますが、この処理技術が未熟だと、脂肪の質が低下し、しこりや吸収のリスクが高まります。

医師の注入技術による影響

脂肪をどこに、どれだけ、どのように注入するかは、医師の経験と技術に大きく依存します。

脂肪を塊で注入してしまうと、中心部の細胞に栄養が行き渡らず壊死してしまいます。そのため、細かく分散させて多層にわたって少量ずつ注入する技術が求められます。

この繊細な作業が滑らかで自然なバストを形成し、しこりを防ぎ、定着率を高めるのです。

しこりの種類と特徴

| しこりの種類 | 原因 | 感触や特徴 |

|---|---|---|

| 石灰化 | 壊死した脂肪細胞の周りにカルシウムが沈着 | 硬く、コリコリとした感触 |

| オイルシスト | 壊死した脂肪が液体化し、被膜に包まれる | 柔らかく、水風船のような感触 |

アフターケアと生活習慣

施術後の過ごし方も、結果を大きく左右します。

注入した脂肪細胞は、新たな場所で血管とつながり、栄養を受け取ることで生き残ります。この大切な時期に、バストを圧迫するような服装やうつ伏せ寝をすると、血行が阻害され定着を妨げます。

また、過度なダイエットや喫煙も血行を悪化させるため、定着率低下の大きな原因となります。

【医師が解説】しこりのリスクを徹底解剖

しこりは、注入された脂肪細胞が血流不足によって壊死し、体内で適切に吸収されずに残ってしまう現象です。

主に「石灰化」と「オイルシスト」の2種類に分類され、どちらも医師の技術や注入する脂肪の質が大きく影響します。

しこりの正体 石灰化とオイルシスト

石灰化は、壊死した脂肪の周りに体の防御反応としてカルシウムが付着し、硬くなる状態です。一方、オイルシストは、壊死した脂肪が分解されずに液状の油として残り、それが膜に包まれて袋状になったものです。

どちらも悪性のものではありませんが、触感の違和感や美容的な観点から問題となることがあります。

しこりができやすい人の特徴とは

一概には言えませんが、痩せ型で皮下脂肪が少ない方は、注入した脂肪をカバーする組織が薄いため、しこりが触れやすい傾向にあります。

また、一度に多くの量を注入した場合や、血行が悪い方もリスクが高まる可能性があります。

- 痩せ型で皮膚が薄い

- 一度に大量の注入を希望する

- 喫煙習慣がある

- 血行不良の傾向がある

しこりができてしまった場合の対処法

小さなものであれば、マッサージや時間の経過とともに自然に改善することもあります。

しかし、大きいものや気になる場合は、ステロイド注射で小さくしたり、穿刺して内容物を吸引したり、場合によっては切開して摘出する処置が必要になります。

いずれにせよ、まずは施術を受けたクリニックに相談することが大切です。

しこりができた際の対処法

| 対処法 | 内容 | 対象となるしこり |

|---|---|---|

| 経過観察・マッサージ | 自然な吸収や改善を待つ | ごく小さなもの |

| ステロイド注射 | 注射で炎症を抑え、しこりを小さくする | 石灰化など硬いしこり |

| 穿刺・吸引 | 針を刺して内容物を吸い出す | オイルシスト |

| 切開・摘出 | 皮膚を小さく切開してしこりを取り除く | 上記で改善しない場合 |

定着率が低いとどうなる?理想のバストを遠ざける要因

脂肪の定着率が想定より低い場合、期待した通りのサイズアップが実現できず、結果的に満足度が低下する可能性があります。

定着しなかった脂肪は体内に吸収されるため、バストが元のサイズに近くなってしまうこともあります。

定着率には個人差がありますが、その確率を少しでも高めるための努力が重要です。

定着率の平均と目標値

一般的に、脂肪注入豊胸の定着率は50%〜80%程度と言われています。

例えば、300ccの脂肪を注入した場合、150cc〜240ccがバストに定着する計算です。クリニックでは、使用する機器や技術を駆使して、この定着率をいかに高めるかを追求しています。

カウンセリングの際には、そのクリニックが目標とする定着率や実績について確認すると良いでしょう。

定着率を下げるNG行動

術後の生活習慣は定着率に直接影響します。

特に注意したいのが、バストへの圧迫です。サイズの合わないブラジャーや締め付けの強い衣類は血行を妨げます。また、喫煙は血管を収縮させ、脂肪細胞への栄養供給を阻害するため、定着率を著しく低下させます。

術後少なくとも1ヶ月は禁煙を強く推奨します。

定着率に影響を与える生活習慣

| 要因 | 定着率を高める行動 | 定着率を下げる行動 |

|---|---|---|

| 食事 | バランスの取れた食事、タンパク質摂取 | 過度なダイエット、栄養不足 |

| 生活 | 十分な睡眠、禁煙 | 喫煙、うつ伏せ寝 |

| 下着 | ゆったりした下着、ノーブラ | ワイヤー入りブラ、締め付け |

定着率を高めるための工夫

定着率を高めるためには、術後のセルフケアが欠かせません。バストを冷やさず血行を良く保ち、栄養バランスの取れた食事を心がけることが大切です。

特に、細胞の材料となるタンパク質や、血行を促進するビタミンEなどを意識的に摂取すると良いでしょう。また、激しい運動は避け、体を安静に保つ期間も必要です。

「理想のバスト」の思い込みが失敗を招く?心理的なデメリット

理想のバストを追求するあまり、現実とのギャップに苦しむという、見過ごされがちな心理的なデメリットがあります。

手術の結果そのものに問題がなくても、「もっと大きくなるはずだった」「形が想像と違う」といった思いから満足できず、精神的な負担を抱えてしまうケースです。

これは技術的な問題ではなく、期待値のコントロールの問題と言えます。

過度な期待と現実のギャップ

SNSなどで見る完璧な症例写真だけを参考にしていると、無意識のうちに期待値が上がりすぎてしまうことがあります。

脂肪注入豊胸は、ご自身の脂肪を使うため、シリコンバッグのように形や大きさを自由自在に変えられるわけではありません。

解剖学的な限界や、定着率という不確定要素が存在することを理解し、現実的なゴールを設定することが非常に重要です。

カウンセリングで確認すべき心理的側面

| 確認項目 | 質問の例 | なぜ重要か |

|---|---|---|

| ゴール設定 | 「私の体型だと、どれくらいの変化が現実的ですか?」 | 期待値と現実の乖離を防ぐ |

| 変化の許容範囲 | 「もし左右差が出た場合、どの程度までなら許容範囲と考えますか?」 | 不確定要素への心構えを持つ |

| 術後の気持ち | 「術後、不安になった時は相談できますか?」 | 精神的なサポート体制を確認する |

周囲の反応と自己肯定感の変化

豊胸手術を受けた後、周囲からの視線や反応が気になったり、パートナーの意見に一喜一憂したりすることもあるでしょう。

バストの変化が必ずしも自己肯定感の向上に直結するとは限りません。大切なのは、誰かのためではなく、自分自身が納得し、前向きな気持ちになるための選択であると捉えることです。

美容医療との上手な付き合い方

美容医療は、コンプレックスを解消し、人生を豊かにする素晴らしい選択肢の一つです。しかし、それに依存しすぎると、次から次へと新たな不満点を探してしまう「完璧主義の罠」に陥ることもあります。

ありのままの自分を愛しつつ、その上でより輝くための手段として美容医療を捉える、バランスの取れた考え方が大切です。

デメリットを回避するための賢いクリニック選び5つのポイント

脂肪注入豊胸のデメリットを可能な限り回避するためには、信頼できるクリニックと医師を選ぶことが最も重要です。

料金の安さや知名度だけで選ぶのではなく、医師の技術力、使用する設備、カウンセリングの質、そしてアフターフォロー体制まで、総合的に見極める必要があります。

医師の症例数と専門性

脂肪注入豊胸は、医師の技術が結果を大きく左右する施術です。カウンセリングでは、担当医師がこれまでどれくらいの症例を手がけてきたのか、具体的な症例写真を見せてもらいながら説明を求めましょう。

美的センスや、デメリットに対する考え方についても質問し、信頼できる医師かどうかを判断します。

- カウンセリングの丁寧さ

- 医師の実績と症例数

- 使用する医療機器

- アフターフォロー体制

- 料金体系の透明性

脂肪処理・注入に使用する機器

脂肪の定着率を高め、しこりのリスクを低減するためには、どのような機器を用いて脂肪を処理し、注入するかが重要です。

不純物を取り除き、脂肪の鮮度を保つための遠心分離機やフィルター、脂肪を均一に注入するための特殊なカニューレ(注入針)など、こだわりのある機器を使用しているかどうかもクリニック選びの指標になります。

クリニック選びのチェック項目

| チェック項目 | 確認する内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| 医師の経歴・実績 | 専門医資格の有無、症例数、症例写真 | ★★★ |

| カウンセリング | 時間をかけた丁寧な説明、リスク開示の誠実さ | ★★★ |

| 費用 | 総額表示か、追加料金の有無 | ★★☆ |

カウンセリングの丁寧さと誠実さ

良いカウンセリングは、ただ施術の良い面を説明するだけではありません。デメリットやリスク、ダウンタイムについてもしっかりと時間をかけて説明し、患者様の不安や疑問に真摯に答えてくれます。

あなたの希望を丁寧にヒアリングし、無理のない現実的なゴールを一緒に設定してくれるようなクリニックを選びましょう。

アフターフォロー体制の充実度

施術が終わればすべて完了、ではありません。術後の経過観察や、万が一トラブルが起きた際の対応など、アフターフォローがしっかりしているクリニックを選ぶことが心の安心につながります。

定期検診の有無や、24時間対応の緊急連絡先、保証制度などを事前に確認しておきましょう。

脂肪注入豊胸のデメリットに関するよくある質問

脂肪注入豊胸のデメリットに関して、患者様から特に多く寄せられる質問とその回答をご紹介します。施術前の最終確認としてお役立てください。

- 授乳に影響はありますか?

-

脂肪は乳腺組織を避けて、乳腺の下や皮下に注入します。そのため、乳腺そのものを傷つけることはなく、基本的には授乳機能に影響を与えることはありません。

ただし、将来的に授乳を考えている場合は、念のためカウンセリングの際に医師に伝えておくと、より安心して施術を受けられます。

- 乳がん検診は受けられますか?

-

はい、問題なく受けられます。ただし、しこりの原因となる石灰化は、乳がんの初期症状である微細石灰化と画像上見分けがつきにくい場合があります。

検診を受ける際は、必ず「脂肪注入豊胸の手術歴がある」ことを担当の医師や技師に伝えてください。手術歴を伝えることで、より精度の高い診断が可能になります。

乳がん検診への影響

検査方法 影響の有無 受診時に伝えること マンモグラフィ 石灰化が写ることがある 豊胸手術歴を必ず申告 超音波(エコー) しこりの内部構造を詳しく観察可能 豊胸手術歴を必ず申告 - 何カップくらいサイズアップできますか?

-

一度の施術でのサイズアップは、1〜1.5カップ程度が目安です。これは、一度に大量の脂肪を注入すると定着率が下がり、しこりのリスクが高まるためです。

また、吸引できる脂肪の量や、バストの皮膚の伸展度によっても限界があります。安全性を最優先し、自然で美しい結果を出すためには、現実的な目標設定が大切です。

参考文献

AL SUFYANI, Mohammed A., et al. Autologous fat transfer for breast augmentation: a review. Dermatologic Surgery, 2016, 42.11: 1235-1242.

LARGO, Rene D., et al. Efficacy, safety and complications of autologous fat grafting to healthy breast tissue: a systematic review. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, 2014, 67.4: 437-448.

NGUYEN, Lyly, et al. Preoperative risk factors and complication rates of breast augmentation with fat grafting. Aesthetic Surgery Journal, 2022, 42.7: 749-757.

ROSING, James H., et al. Autologous fat grafting for primary breast augmentation: a systematic review. Aesthetic plastic surgery, 2011, 35.5: 882-890.

SETH, Ishith, et al. Autologous fat grafting in breast augmentation: a systematic review highlighting the need for clinical caution. Plastic and Reconstructive Surgery, 2024, 153.3: 527e-538e.

ØRHOLT, Mathias, et al. Complications after breast augmentation with fat grafting: a systematic review. Plastic and reconstructive surgery, 2020, 145.3: 530e-537e.

CHOPAN, Mustafa, et al. Autogenous fat grafting to the breast and gluteal regions: safety profile including risks and complications. Plastic and Reconstructive Surgery, 2019, 143.6: 1625-1632.