鏡を見るたびに気になる、フェイスラインのゆるみや二重顎。その「顎のたるみ」は、どうして起こるのでしょうか?多くの方が悩むこの問題は、加齢だけでなく、日々の生活習慣や紫外線、乾燥など、様々な要因が複雑に絡み合って生じます。

この記事では、顎のたるみが起こる原因を多角的に解説し、ご自身でできる改善ケアから美容クリニックでの専門的な治療法、そして未来のたるみを防ぐための予防策まで幅広くご紹介します。

医学博士

2014年 日本形成外科学会 専門医取得

日本美容外科学会 会員

【略歴】

獨協医科大学医学部卒業後、岩手医科大学形成外科学講座入局。岩手医科大学大学院卒業博士号取得、2014年に日本形成外科学会専門医取得。大手美容クリニックの院長を経て2017年より百人町アルファクリニックの院長を務める。

百人町アルファクリニックでは、糸を使った切らないリフトアップから、切開部分が目立たないフェイスリフトまで患者様に適した方法をご提案していますが、若返り手術は決して急ぐ必要はありません。

一人ひとりの皮下組織や表情筋の状態に合わせた方法を探し「安全性」と「自然な仕上がり」を第一に心がけているため、画一的な手術をすぐにはいどうぞ、と勧めることはしていません。

毎回手術前の診断と計画立案に時間をかけすぎるため、とにかく安く、早くこの施術をして欲しいという方には適したクリニックではありません。それでも、リフトアップの施術を年間300件行っている実績から、患者様同士の口コミや他のドクターからのご紹介を通じ、全国から多くの患者様に当院を選んでいただいています。

このサイトでは、フェイスリフトやたるみに関する情報を詳しく掲載しています。どうか焦らず、十分に勉強した上で、ご自身に合ったクリニックをお選びください。もちろん、ご質問やご相談があれば、いつでもお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

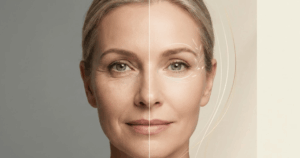

顎のたるみとは?その種類とセルフチェック法

「顎のたるみ」と一口に言っても、その現れ方にはいくつかのタイプがあります。ご自身のたるみがどのタイプに当てはまるかを知ることは、適切なケアを選ぶための第一歩です。

まずは代表的なたるみの種類と、簡単なセルフチェック方法を紹介します。

皮膚のゆるみによるたるみ

加齢や紫外線の影響で、肌のハリや弾力を支えるコラーゲンやエラスチンが減少し、皮膚そのものが伸びてしまう状態です。フェイスラインがぼやけたり、全体的に皮膚が垂れ下がった印象になります。

特に頬から顎にかけての皮膚が下がることで、顎周りがもたついたように見えます。

皮膚のゆるみチェック

- 指で軽く皮膚をつまんで離したとき、元に戻るのが遅い

- 以前より毛穴が縦に伸びて見える

- 洗顔後、何もつけないと肌がつっぱる感じが強い

脂肪の蓄積・下垂によるたるみ

体重増加や加齢により、顎の下やフェイスラインに脂肪が蓄積し、その重みでたるんでしまうタイプです。いわゆる「二重顎」の主な原因の一つです。

また、元々あった脂肪組織が加齢とともに皮膚や筋肉の衰えによって支えきれなくなり、下垂してくることもあります。

脂肪型たるみチェック

- 下を向くと二重顎がくっきりする

- フェイスラインの骨格が脂肪で埋もれて触れにくい

- 体重が増加してからたるみが気になりだした

筋肉の衰えによるたるみ

顔の表情筋や首の広頚筋といった筋肉が衰えることで、皮膚や脂肪を支える力が弱まり、たるみが生じます。特に口角から顎にかけてのラインが下がりやすく、不機嫌そうな印象や老けた印象を与えがちです。

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用で、表情をあまり動かさない生活も影響します。

骨格の変化による影響

加齢により、顔の骨格も徐々に萎縮していきます。特に下顎骨が小さくなるとその上の皮膚や脂肪が余ってしまい、たるみとして現れることがあります。

これは他の要因と複合的に関わっていることが多いです。

たるみの種類と主な特徴

| たるみの種類 | 主な特徴 | 影響する要素 |

|---|---|---|

| 皮膚のゆるみ | フェイスラインのぼやけ、皮膚の垂れ下がり | コラーゲン減少、エラスチン減少 |

| 脂肪の蓄積・下垂 | 二重顎、フェイスラインのもたつき | 体重増加、脂肪組織の下垂 |

| 筋肉の衰え | 口角の下がり、首のたるみ | 表情筋の衰え、広頚筋の衰え |

なぜ顎はたるむの?主な原因を徹底解説

顎のたるみは単一の原因ではなく、複数の要因が絡み合って進行します。ここでは、顎のたるみを引き起こす代表的な原因についてそれぞれ詳しく見ていきましょう。

ご自身の生活習慣と照らし合わせながら、どの原因が影響している可能性があるか考えてみてください。

加齢による自然な変化

最も大きな原因の一つが加齢です。年齢を重ねると、肌の真皮層にあるコラーゲンやエラスチン、ヒアルロン酸といったハリや潤いを保つ成分が自然と減少します。

これにより、肌は弾力を失い、重力に逆らえずに垂れ下がってきます。また、顔の筋肉も衰え、皮下脂肪を支える力が弱まることもたるみを助長します。

紫外線のダメージ

紫外線は肌の老化を加速させる最大の外的要因です。「光老化」とも呼ばれ、紫外線を浴びることで活性酸素が発生し、コラーゲンやエラスチンを破壊したり、変性させたりします。

このダメージの蓄積が肌の弾力低下を招き、結果として顎のたるみにつながります。日焼け止めを塗る習慣がない方や、屋外での活動が多い方は特に注意が必要です。

生活習慣の乱れ

喫煙は血行を悪化させ、肌に必要な栄養素や酸素が行き渡りにくくします。このことは、肌細胞のターンオーバーを乱し、コラーゲンの生成を妨げるため、たるみを早める原因となります。

また、睡眠不足や偏った食生活も肌の健康状態に悪影響を与え、たるみやすい肌質を作ってしまいます。

顎のたるみを招く生活習慣

| 生活習慣 | たるみへの影響 | 対策ポイント |

|---|---|---|

| 喫煙 | 血行不良、コラーゲン破壊 | 禁煙、ビタミンC摂取 |

| 睡眠不足 | 成長ホルモン分泌低下、ターンオーバー乱れ | 質の良い睡眠時間の確保 |

| 偏った食事 | 栄養不足、抗酸化力低下 | バランスの取れた食事、抗酸化物質摂取 |

姿勢の悪さと表情の癖

猫背や長時間のスマートフォン使用によるうつむき姿勢は、首や顎周りの筋肉に負担をかけ、血行不良を引き起こします。この状態が続くと筋肉がこわばったり衰えたりして、フェイスラインのたるみにつながることがあります。

また、無表情でいる時間が長い、口角が下がっている、食いしばりや歯ぎしりの癖があるなども、特定の筋肉に負担をかけたり、逆に使わなすぎたりすることでたるみの原因となることがあります。

顎のたるみ、実は顔だけの問題ではない?身体からのSOSサインかも

多くの方が顎のたるみを顔周辺の問題として捉えがちですが、実は身体全体のバランスの乱れが影響しているケースも少なくありません。

姿勢の歪みと連動するフェイスライン

例えば、長時間のデスクワークやスマートフォンの使いすぎで猫背になっていませんか?猫背になると頭が前方へ突き出し、首や肩の筋肉が常に緊張した状態になります。

この緊張は、首の前側にある広頚筋という薄い筋肉を引き下げ、結果として顎の下のたるみやフェイスラインの崩れを招くことがあります。

肩こりや首こりが慢性化している方は、顎のたるみも同時に進行している可能性があります。

姿勢と顎のたるみの関連ポイント

| 悪い姿勢 | 身体への影響 | 顎への影響 |

|---|---|---|

| 猫背 | 首・肩の緊張、頭部の前方突出 | 広頚筋の引き下げ、二重顎の誘発 |

| 反り腰 | 骨盤の歪み、体幹の不安定化 | 間接的に首周りのバランスに影響 |

| 巻き肩 | 胸筋の短縮、呼吸の浅さ | 首の前傾を助長、リンパの流れ悪化 |

噛み合わせと顎関節の影響

噛み合わせの悪さや顎関節症も、フェイスラインに影響を与えることがあります。左右どちらか一方でばかり噛む癖があると、片側の筋肉ばかりが発達し、顔の左右差やたるみを生じさせることがあります。

また、顎関節に問題があると口の開閉がスムーズでなくなり、周辺の筋肉が不自然に緊張したり、逆に使われなくなったりしてたるみにつながることも考えられます。

リンパの流れと老廃物の蓄積

身体の歪みや筋肉の緊張は、リンパの流れを滞らせる原因にもなります。リンパは老廃物や余分な水分を運搬する役割を担っていますが、その流れが悪くなると顔周りに老廃物が溜まりやすくなり、むくみやたるみを引き起こします。

特に耳の下や鎖骨周りのリンパ節が詰まると、フェイスラインがぼやけやすくなります。

このように、顎のたるみは単に皮膚の問題だけでなく、身体全体の構造や機能と深く関わっています。

スキンケアや表情筋エクササイズだけでなく、正しい姿勢を意識したり、身体の歪みを整えたりすることもすっきりとしたフェイスラインを保つためには重要です。

呼吸の浅さとたるみの関係

意外かもしれませんが、呼吸の深さも顔のたるみに関係しています。浅い呼吸は、首や肩周りの筋肉を緊張させやすく、血行不良やリンパの滞りを招きます。

また、口呼吸が習慣になっていると、口周りの筋肉(口輪筋)がゆるみ、口角が下がったり、フェイスラインがもたついたりする原因になることがあります。

深い腹式呼吸を意識することは、リラックス効果だけでなく、たるみ予防にもつながるのです。

自分でできる!顎のたるみ改善セルフケア方法

顎のたるみが気になり始めたら、まずはご自身でできるセルフケアから試してみましょう。毎日の積み重ねが、将来のたるみ予防にもつながります。

ただし、これらの方法は即効性を期待するものではなく、継続することが大切です。また、たるみが進行している場合は、セルフケアだけでは限界があることも理解しておきましょう。

表情筋エクササイズとマッサージ

顔や首の筋肉を鍛え、血行を促進するエクササイズやマッサージは、手軽に始められるケアの一つです。例えば、口を大きく開け閉めする運動や、舌を上顎につけて持ち上げる運動は顎周りの筋肉にアプローチできます。

マッサージはリンパの流れを意識し、顔の中心から外側へ、首筋を通って鎖骨へと優しく流すように行います。

ただし、強い力で擦ると肌への負担になるため、滑りの良いクリームやオイルを使用し優しく行うことが重要です。

主なセルフケア方法とポイント

| ケア方法 | 期待できること | 注意点 |

|---|---|---|

| 表情筋エクササイズ | 筋肉の引き締め、血行促進 | 正しい方法で行う、やりすぎない |

| リンパマッサージ | 老廃物の排出促進、むくみ改善 | 優しく行う、肌を摩擦しない |

| 保湿ケア | 肌の乾燥予防、ハリ感維持 | 十分な量の保湿剤を使用する |

スキンケアの見直し

肌の乾燥は、ハリを失わせ、たるみを進行させる一因です。保湿力の高い化粧水や美容液、クリームを選び、肌の水分と油分のバランスを整えましょう。

また、コラーゲンやエラスチンの生成をサポートする成分(レチノール、ビタミンC誘導体、ペプチドなど)が配合されたエイジングケア化粧品を取り入れるのも良いでしょう。

紫外線対策は年間を通して行い、光老化を防ぐことが大切です。

スキンケア製品選びのポイント

- 保湿成分(セラミド、ヒアルロン酸など)が豊富か

- ハリ・弾力ケア成分(レチノール、ビタミンC誘導体など)が含まれているか

- 自分の肌質に合っているか(低刺激性など)

生活習慣の改善

バランスの取れた食事、十分な睡眠、禁煙など、健康的な生活習慣は美肌の基本であり、たるみ予防にもつながります。

特に、タンパク質やビタミン、ミネラルをしっかり摂取し、抗酸化作用のある食品を積極的に取り入れることを心がけましょう。

また、正しい姿勢を意識し、長時間同じ体勢でいることを避けることも顎周りの負担を軽減するのに役立ちます。

美顔器の活用

家庭用の美顔器には、EMS(電気的筋肉刺激)やRF(ラジオ波)、超音波など、様々な機能を持つものがあります。表情筋への刺激や肌の深部を温めることで、ハリ感アップや引き締め効果をサポートするとされています。

製品の説明書をよく読み、正しい使い方を守ることが重要です。ただし、効果には個人差があり、医療機関の施術とは異なることを理解しておきましょう。

セルフケアの限界と美容クリニックでの改善方法

日々のセルフケアはたるみの予防や初期段階のケアには有効ですが、すでに進行してしまったたるみや、より確実な効果を求める場合には、美容クリニックでの専門的な治療が選択肢となります。

ここでは、代表的な治療法と、セルフケアとの違いについて解説します。

セルフケアで改善が難しい理由

セルフケアは主に肌の表面や浅い層へのアプローチが中心です。

しかし、顎のたるみの原因は皮膚のゆるみだけでなく、皮下脂肪の蓄積や下垂、さらにはSMAS(スマス)筋膜という顔の土台となる組織のゆるみ、筋肉の衰えなど、より深い層の問題が関わっています。

これらの深層構造にセルフケアだけで働きかけるのは難しく、効果にも限界があります。

美容クリニックで受けられる主な治療法

美容クリニックでは、医師の診断のもと、たるみの原因や程度、希望する効果に応じて様々な治療法を提案します。

代表的なものには、フェイスリフト手術、糸リフト(スレッドリフト)、HIFU(ハイフ)治療、注入治療(ヒアルロン酸、ボトックスなど)があります。

美容クリニックの主な顎たるみ治療法

| 治療法 | アプローチ | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| フェイスリフト手術 | 余分な皮膚の切除、SMAS筋膜の引き上げ | たるみの大幅な改善、長期的な効果 |

| 糸リフト | 特殊な糸を挿入し、皮膚を引き上げる | リフトアップ、コラーゲン生成促進 |

| HIFU(ハイフ) | 超音波でSMAS筋膜や皮下組織に熱エネルギーを照射 | 引き締め、リフトアップ |

| 注入治療 | ヒアルロン酸でボリューム補充、ボトックスで筋肉調整 | シワ改善、部分的なリフトアップ |

治療法ごとの特徴とダウンタイム

各治療法にはそれぞれメリット・デメリット、効果の持続期間、ダウンタイム(回復期間)が異なります。

フェイスリフト手術は効果が高い反面、他の治療法に比べてダウンタイムが長くなる傾向があります。糸リフトやHIFUは比較的ダウンタイムが短いですが、効果の現れ方や持続期間には個人差があります。

医師と十分に相談し、ご自身のライフスタイルや希望に合った治療法を選ぶことが大切です。

クリニック選びの重要性

顎のたるみ治療は、医師の技術や経験が結果を大きく左右します。カウンセリングでしっかりと悩みを聞き、適切な治療法を提案してくれるか、リスクや副作用について丁寧に説明してくれるかなどを見極めることが重要です。

また、アフターケア体制が整っているかも確認しましょう。いくつかのクリニックでカウンセリングを受け、比較検討することをおすすめします。

フェイスリフト手術で実現する理想のフェイスライン

数ある顎のたるみ治療の中でも、特に効果が高く、持続性も期待できるのがフェイスリフト手術です。

ここでは、フェイスリフト手術がどのようなものか、どのような方に向いているのか、そして手術を受けるにあたって知っておきたいポイントを解説します。

フェイスリフト手術とは

フェイスリフト手術は、耳の前後や髪の生え際などを切開し、たるんだ皮膚や皮下組織(特にSMAS筋膜)を引き上げ、余分な皮膚を切除することで顔全体のたるみを根本的に改善する手術です。

顎のラインだけでなく、頬のたるみや首のシワなど広範囲の悩みに対応できます。効果の持続期間が比較的長いのが特徴です。

フェイスリフト手術の種類

切開範囲や引き上げる層によって、いくつかの術式があります。

例えば、広範囲のたるみに対応する「フルフェイスリフト」、こめかみや頬の上部を中心とした「ミニリフト(ショートスカーフェイスリフト)」、首のたるみに特化した「ネックリフト」などがあります。

たるみの状態や希望に応じて医師が適切な術式を選択します。

主なフェイスリフト手術の種類と特徴

| 手術の種類 | 主な対象部位 | 特徴 |

|---|---|---|

| フルフェイスリフト | 顔全体、首 | 広範囲のたるみに対応、効果大 |

| ミニリフト | 頬、フェイスライン | 傷跡が比較的小さい、中程度のたるみに |

| ネックリフト | 首、顎下 | 首のたるみ、二重顎に特化 |

手術のメリットと考慮すべき点

最大のメリットは、たるみに対する高い改善効果と、その持続性です。他の治療法では難しいSMAS筋膜からの引き上げが可能なため、土台からしっかりとリフトアップできます。

一方で、手術であるため、麻酔のリスクや術後の腫れ・内出血といったダウンタイムが生じます。

また、傷跡が残りますが、通常は髪の生え際や耳の形に沿って目立たないように配慮されます。費用も他の治療法に比べて高額になる傾向があります。

フェイスリフト手術の一般的な流れ

- カウンセリング・診察

- 術前検査

- 手術当日(麻酔、手術実施)

- 術後の経過観察・抜糸

術後の経過とアフターケア

術後は、腫れや内出血が数週間程度続くことがあります。クリニックの指示に従い、圧迫固定や冷却を行い、安静に過ごすことが大切です。

痛みに対しては鎮痛剤が処方されます。傷跡は時間とともに徐々に目立たなくなっていきますが、完全に消えるわけではありません。

定期的な検診を受け、医師の指示に従ったアフターケアを行うことで、より良い仕上がりと長期的な効果維持につながります。

顎のたるみを予防するために今日からできること

顎のたるみは、一度現れるとセルフケアだけでの改善が難しい場合もあります。そのため、たるみが深刻化する前から予防を意識することが非常に重要です。

ここでは、日常生活の中で取り入れられる予防策を紹介します。

紫外線対策の徹底

紫外線は肌の弾力を奪う最大の敵です。季節や天候に関わらず、一年を通して日焼け止めを塗る習慣をつけましょう。SPFやPA値を確認し、外出時は2~3時間おきに塗り直すのが理想です。

帽子や日傘、サングラスなども活用して、物理的に紫外線をブロックすることも効果的です。

正しいスキンケア習慣

保湿は肌のバリア機能を高め、乾燥による小ジワやたるみの進行を防ぎます。洗顔後はすぐに化粧水で水分を補給し、乳液やクリームで蓋をしましょう。

肌質に合ったエイジングケア化粧品を早期から取り入れることも、将来のたるみ予防に役立ちます。ゴシゴシ洗顔や過度なマッサージは、肌への負担となるため避けましょう。

バランスの取れた食事と質の高い睡眠

肌を作る材料となるタンパク質、肌の調子を整えるビタミンやミネラルをバランス良く摂取することが大切です。特に、抗酸化作用のあるビタミンC、E、ポリフェノールなどを多く含む食品を積極的に摂りましょう。

また、睡眠中は成長ホルモンが分泌され、肌の修復や再生が行われます。質の高い睡眠を十分にとることは、健やかな肌を保つために必要です。

たるみ予防のための生活習慣チェック

| チェック項目 | 意識したいポイント | 理由 |

|---|---|---|

| 紫外線対策 | 毎日、塗り直しも | 光老化の防止 |

| 保湿ケア | 洗顔後すぐ、十分な量で | 乾燥による弾力低下防止 |

| 食生活 | タンパク質、ビタミン、抗酸化物質 | 肌の材料補給、酸化ストレス軽減 |

| 睡眠 | 質と時間の確保 | 成長ホルモン分泌促進、肌修復 |

| 姿勢 | 正しい姿勢を意識、長時間の同一姿勢を避ける | 首や顎への負担軽減、血行促進 |

適度な運動と正しい姿勢

適度な運動は血行を促進し、新陳代謝を高めます。これにより、肌細胞にも栄養が行き渡りやすくなります。

また、ウォーキングやストレッチなどで全身の筋肉をバランス良く使うことは、良い姿勢を保つことにもつながります。特に、猫背やうつむき姿勢は顎周りのたるみを助長するため、日頃から正しい姿勢を意識することが大切です。

顎のたるみ改善に関するよくある質問

顎のたるみやその改善方法に関して、患者様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。治療を検討する際の参考にしてください。

- どのくらいの年齢から顎のたるみは気になり始めますか?

-

個人差が大きいですが、一般的には30代後半から40代にかけて、肌のハリ低下やフェイスラインの変化を感じ始める方が多いようです。

しかし、生活習慣や肌質、遺伝的要因などにより、20代後半から気になり始める方もいれば、50代以降でもあまり気にならない方もいます。

- セルフケアだけで顎のたるみは改善しますか?

-

たるみの初期段階や、むくみが原因の一時的なものであれば、マッサージやエクササイズ、スキンケアの見直しである程度の改善が期待できることもあります。

しかし、加齢などにより皮膚やSMAS筋膜がゆるんでしまった進行したたるみに対しては、セルフケアだけで元に戻すのは難しいのが現状です。予防や現状維持には有効です。

- フェイスリフト手術の傷跡は目立ちますか?

-

フェイスリフト手術では、耳の前後や髪の生え際など、できるだけ傷跡が目立たない部位を選んで切開します。経験豊富な医師は、縫合も丁寧に行い、時間経過とともに傷跡が目立ちにくくなるよう配慮します。

完全に消えるわけではありませんが、多くの場合、数ヶ月から1年程度で赤みが引き、白い線状になってあまり気にならなくなります。髪型で隠すことも可能です。

- HIFU(ハイフ)と糸リフト、どちらが効果的ですか?

-

HIFUと糸リフトは、どちらも人気のたるみ治療ですが、作用する深さやメカニズム、期待できる効果が異なります。HIFUは超音波でSMAS筋膜や皮下組織を引き締めるのに対し、糸リフトは特殊な糸を挿入して物理的に皮膚を引き上げます。

たるみの状態や原因、求める効果、ダウンタイムの許容度などによって適切な治療法が異なります。医師とよく相談し、ご自身に合った方法を選ぶことが大切です。

HIFUと糸リフトの比較(一般的な傾向)

項目 HIFU(ハイフ) 糸リフト 主な作用 熱による組織の引き締め 糸による物理的な引き上げ ダウンタイム 比較的短い(赤み、腫れが数日程度) ややあり(腫れ、内出血、引きつれ感など1~2週間程度) 効果の現れ方 徐々に(1~3ヶ月後がピーク) 直後から実感しやすい

参考文献

EDISON, Brenda, et al. A New Peptide Skin-Brightening Facial Cream Demonstrated Clinical Improvement in Jawline Sagging, Discoloration and Overall Photodamage. SKIN The Journal of Cutaneous Medicine, 2024, 8.2: s398-s398.

GARRE, Aurora, et al. Redefining face contour with a novel anti-aging cosmetic product: an open-label, prospective clinical study. Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 2017, 473-482.

HWANG, Ui-jae, et al. Effect of a facial muscle exercise device on facial rejuvenation. Aesthetic surgery journal, 2018, 38.5: 463-476.

DE VOS, Marie-Camille, et al. Facial exercises for facial rejuvenation: a control group study. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 2014, 65.3: 117-122.

COHEN, Joel L., et al. Decades of beauty: Achieving aesthetic goals throughout the lifespan. Journal of cosmetic dermatology, 2023, 22.11: 2889-2901.

BAI, Zhuanli. Thread lift for photoaging. In: Skin Photoaging (Second Edition). Bristol, UK: IOP Publishing, 2024. p. 9-1-9-12.

TRUSWELL, William H., et al. The superficial musculoaponeurotic system and other considerations in rejuvenation of the lower face and neck. Facial Plastic Surgery Clinics, 2018, 26.2: 135-161.