多くの男性が悩む、お腹周りの脂肪。ダイエットや運動をしてもなかなか落ちない、頑固な脂肪に頭を抱えている方も少なくないでしょう。

特に、男性は皮下脂肪だけでなく、健康に影響を及ぼす内臓脂肪も蓄積しやすい傾向があります。

この記事では、腹部の脂肪吸引に焦点を当て、美容医療で対応可能な皮下脂肪と、生活習慣の改善が必要な内臓脂肪、それぞれの特徴と効果的なアプローチ方法について詳しく解説します。

ご自身の脂肪タイプを理解し、適切な対策を見つけるための一助となれば幸いです。

資格・所属

- 日本形成外科学会専門医

- コンデンスリッチファット(CRF)療法認定医

- VASER Lipo認定医

- Juvederm Vista 認定医

- 乳房再建用エキスパンダー/インプラント実施医師

- 日本形成外科学会所属

- 日本美容外科学会(JSAPS)所属

【略歴】

脂肪吸引、豊胸を専門としている形成外科専門医。獨協医科大学医学部卒業後、獨協医科大学病院形成外科・美容外科入局。足利赤十字病院形成外科、獨協医科大学埼玉医療センター 形成外科学内助教、THE CLINIC大阪院・名古屋院の副院長を経て2024年、名古屋にARIEL .BUST.CLINICを開院。

ARIEL .BUST.CLINICは、脂肪吸引を得意とする名古屋のクリニックです。それぞれの体型や悩みに応じた専門性を活かしたご提案をしており、傷跡や傷のケアに形成外科専門医としての知識と技術を評価いただき、全国から患者様にお越しいただいています。

ボディメイクは決して焦る必要のないものです。このサイトでは脂肪吸引に関連する多くの記事を書いていますので、すぐに施術を決めることはせず、まずはぜひ患者様自身で知識をつけた上でご希望のクリニックへ相談されるようにしてください。

なぜ男性の腹部の脂肪は落ちにくいのか?

多くの男性が、お腹周りの脂肪、特に下腹部や脇腹についた脂肪を減らすことに苦労しています。まず、男性の腹部の脂肪がなぜ落ちにくいのか、その背景にある要因を見ていきましょう。

男性における脂肪の蓄積パターン

男性と女性では、脂肪のつきやすい部位が異なります。

男性は、内臓の周りに脂肪が蓄積する「内臓脂肪型肥満(リンゴ型肥満)」になりやすい傾向があります。お腹がぽっこりと前に突き出るのが特徴です。

一方で、皮下組織にも脂肪は蓄積し、これが男性が直面する課題の一つとなります。特に下腹部や腰回りは、一度つくとなかなか落ちにくい部位です。

ホルモンバランスと脂肪の関係

男性ホルモンであるテストステロンは、筋肉量の維持や脂肪燃焼に関与しています。

しかし、加齢やストレス、不健康な生活習慣などによりテストステロンの分泌量が減少すると、筋肉量が減少し、基礎代謝が低下します。

その結果、脂肪が燃焼されにくくなり、特に腹部に脂肪が蓄積しやすくなるのです。

生活習慣がもたらす影響

現代社会における男性の生活習慣も、腹部の脂肪蓄積に大きく関わっています。

生活習慣と脂肪蓄積の関係

| 生活習慣要因 | 脂肪蓄積への影響 |

|---|---|

| 食生活の乱れ | 高カロリー、高脂肪、高糖質な食事は過剰なエネルギー摂取につながり、脂肪として蓄積されやすい。特に外食や加工食品の頻繁な利用は注意が必要です。 |

| 運動不足 | デスクワーク中心の生活や、日常的な運動習慣がない場合、消費カロリーが減少し、摂取カロリーが上回りやすくなります。筋肉量の低下も招きます。 |

| ストレス | ストレスを感じると分泌されるコルチゾールというホルモンは、食欲を増進させ、特に内臓脂肪の蓄積を促進する働きがあります。 |

| 睡眠不足 | 睡眠不足は食欲をコントロールするホルモンのバランスを乱し、過食につながりやすくなります。また、成長ホルモンの分泌を妨げ、代謝の低下を招きます。 |

| 過度な飲酒 | アルコール自体が高カロリーであることに加え、食欲増進効果や、肝臓での脂肪分解を抑制する働きがあり、脂肪蓄積の原因となります。 |

これらの要因が複合的に絡み合い、腹部の脂肪が落ちにくい状況を作り出しています。

「腹の肉を落とす」ことの難しさ

男性が腹部の脂肪、特に皮下脂肪を自力で落とすのが難しい理由は、上記のホルモンバランスや生活習慣に加え、皮下脂肪自体の性質にもあります。

皮下脂肪はエネルギーの貯蔵庫としての役割があり、生命維持に必要なため、比較的最後に燃焼される傾向があります。

そのため、ダイエットや運動を行っても、顔や腕などの脂肪から先に落ち、最も気になる腹部の脂肪は最後まで残りやすいのです。

皮下脂肪と内臓脂肪 – 知っておくべき違い

お腹周りの脂肪には、大きく分けて「皮下脂肪」と「内臓脂肪」の2種類があります。

それぞれ性質や健康への影響が異なり、アプローチ方法も変わってきます。脂肪吸引を検討する上で、この違いを理解しておくことは非常に重要です。

皮下脂肪とは? – 見た目に影響する脂肪

皮下脂肪は、その名の通り皮膚のすぐ下にある脂肪組織です。手でつまむことができるのが特徴で、全身に存在しますが、特にお腹周り、お尻、太ももなどに蓄積しやすい傾向があります。

皮下脂肪は、体温維持や外部からの衝撃を和らげるクッションの役割を果たしています。過剰に蓄積すると、ボディラインが崩れ、洋服がきれいに着こなせないなど、見た目の悩みにつながります。

エネルギーの貯蔵庫としての役割が強いため、一度つくとなかなか燃焼しにくいのが特徴です。悩みは、主にこの皮下脂肪に関するものが多いと言えます。

内臓脂肪とは? – 健康リスクに関わる脂肪

内臓脂肪は、胃や腸などの内臓の周りに蓄積する脂肪です。皮下脂肪と異なり、体の奥深くにあるため、手でつまむことはできません。

内臓脂肪の過剰な蓄積は、見た目への影響以上に、健康へのリスクを高めることが知られています。生活習慣病(糖尿病、高血圧、脂質異常症など)や動脈硬化、心血管疾患のリスク因子となるため、注意が必要です。

比較的、食事療法や運動療法によって減らしやすいという特徴があります。

脂肪の見分け方と特徴

ご自身の腹部の脂肪が皮下脂肪と内臓脂肪のどちらが多いのか、簡易的に見分ける方法があります。

皮下脂肪と内臓脂肪の簡易的な見分け方と特徴

| 項目 | 皮下脂肪 | 内臓脂肪 |

|---|---|---|

| 場所 | 皮膚のすぐ下 | 内臓の周り |

| つき方 | 洋ナシ型肥満(下半身中心)になりやすい | リンゴ型肥満(お腹周り中心)になりやすい |

| 手での感触 | つまむことができる | つまむことができない |

| 見た目 | 下腹部や腰回りがたるむ、段差ができる | お腹全体がぽっこりと前に突き出る |

| 性差 | 女性につきやすい傾向 | 男性につきやすい傾向 |

| 燃焼しやすさ | 燃焼しにくい | 比較的燃焼しやすい |

| 健康リスク | 直接的な健康リスクは内臓脂肪より低い | 生活習慣病などのリスクを高める |

| 主な対策 | 脂肪吸引、継続的な運動・食事管理 | 食事療法、運動療法、生活習慣改善 |

正確な脂肪の分布や量は、CT検査やMRI検査、体組成計などで測定できます。

それぞれの脂肪への対策の基本

皮下脂肪と内臓脂肪では、効果的な対策が異なります。皮下脂肪は、食事制限や運動だけでは落としにくいため、部分的に脂肪細胞を除去する脂肪吸引が有効な選択肢となります。

一方、内臓脂肪は脂肪吸引の対象外であり、健康的な食生活、定期的な運動、禁煙、節酒といった生活習慣の改善が基本となります。

両方のタイプの脂肪が混在している場合は、脂肪吸引と生活習慣改善を組み合わせることが、理想的なボディラインと健康維持の両立につながります。

腹部の脂肪吸引とは? – その仕組みと特徴

ダイエットや運動では落ちにくい腹部の皮下脂肪に対して、直接的なアプローチを可能にするのが脂肪吸引です。腹部の脂肪吸引がどのような施術なのか、その基本的な仕組みや特徴について解説します。

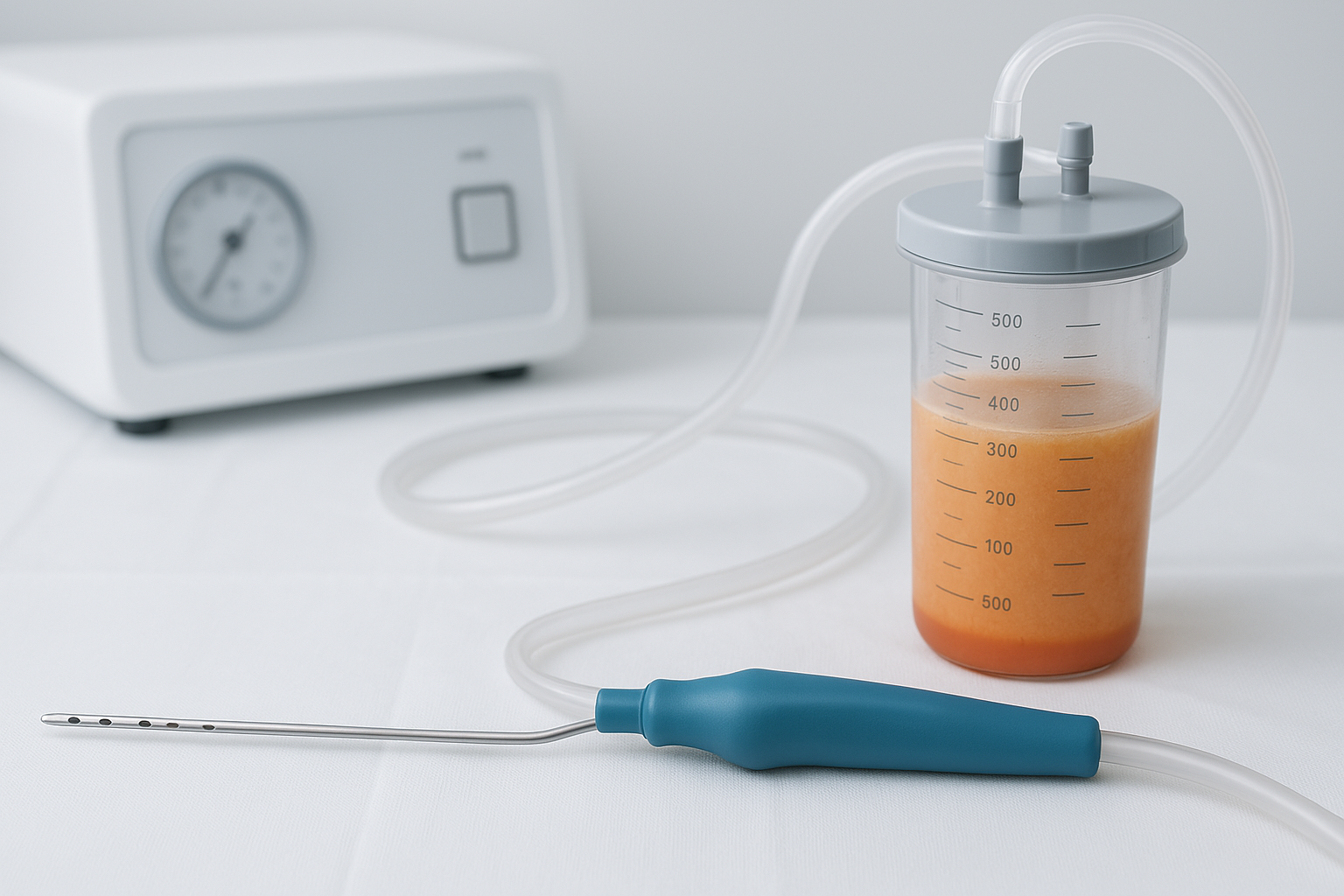

脂肪吸引の基本的な原理

脂肪吸引は、皮膚に数ミリ程度の小さな切開を作り、そこから「カニューレ」と呼ばれる細い管を挿入し、皮下脂肪層にある脂肪細胞を直接吸引・除去する外科的な施術です。

脂肪細胞そのものの数を減らすことができるため、リバウンドしにくいという大きな利点があります。成人になると脂肪細胞の数はほとんど増えないため、一度吸引した部位は太りにくくなります。

腹部脂肪吸引の具体的な方法

腹部の脂肪吸引には、いくつかの方法があります。クリニックによって採用している機器や手技が異なりますが、基本的な流れは共通しています。

腹部脂肪吸引の主な方法

| 方法の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| チューメセント法 | 止血剤や麻酔薬を含む生理食塩水を注入し、脂肪を吸引しやすくする方法。多くの脂肪吸引の基本となる。 | 出血量を抑え、術後の痛みを軽減できる。広範囲の脂肪吸引が可能。 | 注入する液体の量が多く、術後の腫れがやや長引くことがある。 |

| 超音波脂肪吸引 (VASERなど) | 超音波の振動で脂肪細胞を破砕・乳化させてから吸引する方法。 | 硬い脂肪や線維質の多い部位(男性の背中など)にも効果的。皮膚の引き締め効果も期待できる。 | 機器によっては熱傷のリスクやコストが高くなる場合がある。 |

| レーザー脂肪吸引 | レーザーの熱エネルギーで脂肪を溶解し、吸引しやすくする方法。 | 皮膚の引き締め効果が期待できる。出血量が少ない傾向がある。 | 一度に吸引できる脂肪量に限界がある場合がある。 |

| 水流(ジェット) 脂肪吸引 | 麻酔液と同時に高圧の水流を噴射し、脂肪細胞を周辺組織から分離させて吸引する方法。 | 周辺組織へのダメージを抑えやすいとされる。術後の腫れや痛みが比較的少ない傾向。 | 導入しているクリニックが限られる場合がある。 |

どの方法が適しているかは、患者様の脂肪の質、量、皮膚の状態、希望する仕上がりなどによって異なります。医師とのカウンセリングで、ご自身に合った方法を選択することが重要です。

脂肪吸引で期待できる効果

腹部の脂肪吸引を行うことで、以下のような効果が期待できます。

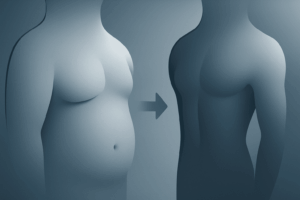

- 部分痩せ: 気になる腹部の皮下脂肪を集中的に減らし、ウエストラインを整えることができます。

- サイズダウン: 脂肪細胞の数を減らすため、物理的に腹囲のサイズダウンが可能です。

- ボディラインの改善: くびれを作ったり、下腹部のぽっこりを解消したりすることで、メリハリのあるボディラインを目指せます。

- リバウンドしにくい: 脂肪細胞の数自体を減らすため、適切な体重管理を続ければ、リバウンドのリスクは低くなります。

他の痩身方法との比較

脂肪吸引以外にも、様々な痩身方法があります。それぞれの特徴を理解し、比較検討することが大切です。

脂肪吸引と他の痩身法の比較

| 痩身方法 | 対象 | 効果の現れ方 | ダウンタイム | 侵襲性 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| 脂肪吸引 | 皮下脂肪 | 比較的早く、確実 | あり(数週間〜) | 高い | 脂肪細胞を直接除去。リバウンドしにくい。外科手術。 |

| 脂肪溶解注射 | 皮下脂肪 | ゆっくり、複数回必要 | 軽度(数日〜) | 低い | 薬剤で脂肪を溶かす。効果は穏やか。狭い範囲に適する。 |

| 冷却痩身 | 皮下脂肪 | ゆっくり(数ヶ月) | ほぼなし〜軽度 | 低い | 脂肪細胞を冷却して破壊。効果が現れるまで時間がかかる。 |

| HIFUなど | 皮下脂肪 | ゆっくり(数ヶ月) | ほぼなし〜軽度 | 低い | 高密度焦点式超音波などで脂肪細胞を破壊。皮膚の引き締め効果も期待。 |

| ダイエット | 全身の脂肪 | 時間がかかる | なし | なし | 食事と運動で脂肪を燃焼。部分痩せは難しい。自己管理が必要。 |

脂肪吸引は、確実な部分痩せ効果を求める方、特に自力では難しい皮下脂肪をターゲットにする場合に有効な選択肢と言えます。

脂肪吸引でアプローチできる脂肪、できない脂肪

腹部の脂肪吸引は、気になるお腹周りをすっきりとさせる効果的な方法ですが、全ての脂肪に対応できるわけではありません。

脂肪吸引の主なターゲットは皮下脂肪

結論から言うと、脂肪吸引で除去できるのは皮下脂肪です。皮膚のすぐ下にあり、手でつまむことができる、見た目のたるみやボリュームの原因となる脂肪層がターゲットとなります。

脂肪吸引は、カニューレという細い管を皮下脂肪層に挿入し、物理的に脂肪細胞を吸引します。そのため、この層に存在する脂肪に対しては、直接的かつ効果的なアプローチが可能です。

なぜ内臓脂肪は吸引できないのか?

一方、内臓脂肪は脂肪吸引の対象外です。内臓脂肪は、腹筋よりも深い部分、つまり腹腔内の腸などの臓器の周りに存在します。

脂肪吸引のカニューレは皮下脂肪層までしか届かず、腹腔内に挿入することはできません。仮に腹腔内にカニューレを入れると、内臓を傷つける危険性が非常に高く、安全に行うことが不可能です。

したがって、健康リスクに関わる内臓脂肪を減らすためには、脂肪吸引ではなく、後述する生活習慣の改善が主なアプローチとなります。

皮下脂肪が多い方のメリット

腹部の脂肪のうち、皮下脂肪の割合が多い方は、脂肪吸引による見た目の変化を実感しやすいと言えます。

- 明確なサイズダウン: 皮下脂肪を直接除去するため、腹囲の減少やウエストラインの形成が期待できます。

- ボディラインの改善: 下腹部のぽっこりや脇腹のたるみなど、気になる部分の形状を整えることができます。

- 効果の実感: 術後の腫れが引くにつれて、吸引した部分がすっきりしていく変化を視覚的に確認できます。

ご自身の脂肪が皮下脂肪中心なのか、それとも内臓脂肪も多いのかを事前に把握しておくことが大切です。

混合タイプの脂肪への対応

実際には、皮下脂肪だけ、あるいは内臓脂肪だけが多いというケースよりも、両方が混在している方が多いです。特に男性の場合、内臓脂肪と皮下脂肪の両方が蓄積していることが少なくありません。

脂肪タイプ別のアプローチまとめ

| 脂肪タイプ | 主な特徴 | 効果的なアプローチ |

|---|---|---|

| 皮下脂肪が多いタイプ | 手でつまめる脂肪が多い、下腹部や脇腹のたるみ | 脂肪吸引が非常に効果的。見た目の改善、サイズダウンが期待できる。 |

| 内臓脂肪が多いタイプ | お腹全体が硬く張っている、手でつまみにくい | 生活習慣の改善(食事療法、運動療法)が中心。脂肪吸引は適応外。 |

| 混合タイプ | 手でつまめる脂肪もあるが、お腹も張っている | 脂肪吸引で皮下脂肪を除去し、同時に生活習慣の改善で内臓脂肪を減らすことが理想的。 |

混合タイプの場合、脂肪吸引で皮下脂肪を除去することで、ある程度の見た目の改善は可能です。しかし、内臓脂肪が多いままだと、お腹のぽっこり感が完全には解消されないこともあります。

そのため、脂肪吸引と並行して、あるいは術後に、食事管理や運動に取り組み、内臓脂肪を減らす努力を続けることが、より満足度の高い結果と健康維持につながります。

クリニックでは、脂肪吸引の適応判断とともに、内臓脂肪への対策についてもアドバイスを行っています。

内臓脂肪への効果的なアプローチ方法

腹部の脂肪吸引は皮下脂肪に有効な手段ですが、健康リスクの高い内臓脂肪には対応できません。内臓脂肪を減らすためには、日々の生活習慣を見直し、継続的に取り組むことが重要です。

ここでは、内臓脂肪を減らすための具体的な方法について解説します。

食事療法の重要性

内臓脂肪を減らす上で、食生活の改善は基本中の基本です。摂取カロリーが消費カロリーを上回らないようにコントロールし、栄養バランスの取れた食事を心がけることが大切です。

内臓脂肪を減らすための食事のポイント

| 項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| カロリー管理 | 自身の基礎代謝量や活動量に見合った適切なカロリー摂取量を把握し、過剰なエネルギー摂取を避けます。特に高カロリーな脂質や糖質の摂りすぎに注意が必要です。 |

| 栄養バランス | 炭水化物、脂質、タンパク質の三大栄養素に加え、ビタミン、ミネラル、食物繊維をバランス良く摂取します。特に野菜や海藻、きのこ類を積極的に取り入れましょう。 |

| 糖質制限 | 過剰な糖質は中性脂肪として蓄積されやすいため、白米、パン、麺類などの精製された炭水化物や、甘いお菓子、ジュース類の摂取を控えめにします。 |

| 良質な脂質 | 飽和脂肪酸(肉の脂身、バターなど)を控え、不飽和脂肪酸(青魚、ナッツ、オリーブオイルなど)を適量摂取するように心がけます。 |

| タンパク質摂取 | 筋肉量の維持・増加に必要なたんぱく質(赤身肉、魚、大豆製品、卵など)をしっかり摂取します。筋肉が増えると基礎代謝が上がり、脂肪燃焼効率が高まります。 |

| 食物繊維 | 血糖値の急上昇を抑え、腸内環境を整える効果がある食物繊維(野菜、海藻、きのこ、全粒穀物など)を十分に摂取します。 |

| 食事の摂り方 | 早食いを避け、よく噛んで食べることで満腹中枢が刺激され、食べ過ぎを防ぎます。食事の順番を工夫する(野菜から食べるなど)のも効果的です。 |

| 飲酒 | アルコールの摂取量を控える、休肝日を設けるなど、節度ある飲酒を心がけます。 |

運動療法のポイント

食事療法と並行して、運動を取り入れることで、より効果的に内臓脂肪を減らすことができます。運動には、有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせることが推奨されます。

有酸素運動

ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳など、脂肪燃焼に効果的な運動です。

週に3〜5回、1回あたり30分以上を目安に、継続することが大切です。ややきついと感じる程度の強度で行うと効果的です。

筋力トレーニング

スクワット、腕立て伏せ、腹筋運動など、筋肉量を増やし基礎代謝を高める運動です。週に2〜3回程度、無理のない範囲で取り入れましょう。

大きな筋肉(太もも、背中、胸など)を鍛えると、より効率的に基礎代謝が向上します。

内臓脂肪減少に効果的な運動の例

| 運動の種類 | 具体例 | 目安頻度・時間 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 有酸素運動 | ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリング | 週3~5回、1回30分以上 | 脂肪燃焼、心肺機能向上 |

| 筋力トレーニング | スクワット、プランク、腕立て伏せ、腹筋 | 週2~3回、各種目10~15回×2~3セット | 筋肉量増加、基礎代謝向上、引き締め効果 |

| HIIT | 高強度インターバルトレーニング | 週1~2回、短時間(例: 20秒運動+10秒休憩×8セット) | 短時間で高い脂肪燃焼効果、心肺機能向上、代謝アップ(EPOC効果) |

生活習慣の見直し

食事や運動以外にも、以下のような生活習慣を見直すことが内臓脂肪の減少につながります。

十分な睡眠

睡眠不足は食欲増進ホルモンの分泌を促し、代謝を低下させます。毎日6〜8時間程度の質の高い睡眠を確保しましょう。

ストレス管理

ストレスは過食や内臓脂肪蓄積の原因となります。趣味やリラクゼーション、適度な運動などで、上手にストレスを発散する方法を見つけましょう。

禁煙

喫煙はインスリンの働きを悪くし、内臓脂肪の蓄積を助長すると言われています。禁煙は健康全般にとって重要です。

医療機関での内臓脂肪対策サポート

自力での生活習慣改善が難しい場合や、より専門的なアドバイスが必要な場合は、医療機関に相談することも一つの方法です。

医師や管理栄養士、健康運動指導士などが、個々の状態に合わせた食事指導や運動プログラムの提案、必要に応じて薬物療法などを検討します。

脂肪吸引を行うクリニックでも、内臓脂肪への対策についてアドバイスやサポートを提供している場合がありますので、カウンセリング時に相談してみると良いでしょう。

腹部の脂肪吸引 – 術後の経過と注意点

腹部の脂肪吸引は、効果的な部分痩せを実現する一方で、外科的な処置であるため、術後には一定の回復期間(ダウンタイム)が必要です。

ダウンタイムの期間と症状

ダウンタイムの期間や症状の程度には個人差がありますが、一般的には以下のような経過をたどります。

腹部脂肪吸引後の一般的なダウンタイム経過目安

| 時期 | 主な症状 | 過ごし方のポイント |

|---|---|---|

| 術後当日〜3日 | 強い腫れ、痛み、内出血、むくみ。麻酔液や浸出液が創部から漏れ出ることがある。 | 安静にする。処方された痛み止めを服用。圧迫着を着用。シャワーは医師の指示に従う(通常翌日〜数日後)。 |

| 術後1週間 | 腫れ、痛み、内出血が続くが徐々に軽減。むくみはまだ目立つ。皮膚の硬さ(拘縮)が出始めることがある。 | デスクワークなど軽い仕事は可能な場合が多い。圧迫着は継続。無理のない範囲で日常生活を送る。激しい運動は避ける。 |

| 術後2週間 | 痛みはかなり軽減。腫れや内出血も引き始める。むくみや拘縮は続く。 | 圧迫着は継続(医師の指示による)。軽い運動(ウォーキングなど)は開始できる場合がある。入浴が可能になることが多い。 |

| 術後1ヶ月 | 腫れや内出血はかなり目立たなくなる。むくみや拘縮はまだ残るが、徐々に改善。 | ほとんどの日常生活は通常通り可能。圧迫着の着用時間は短くなるか、不要になる場合も。軽い運動は可能。仕上がりの変化が見え始める。 |

| 術後3ヶ月 | むくみや拘縮がかなり改善し、皮膚が柔らかくなってくる。仕上がりに近づく。 | 運動の制限はほぼなくなる。傷跡も目立ちにくくなる。 |

| 術後6ヶ月 | ほぼ完成形。腫れやむくみ、拘縮はほとんど解消。傷跡もさらに目立ちにくくなる。 | 体型の変化が安定する。 |

※上記はあくまで目安であり、吸引量、範囲、体質、術後のケアなどによって異なります。

術後のケアと過ごし方

ダウンタイムをできるだけ短くし、より良い結果を得るためには、術後の適切なケアと過ごし方が重要です。

圧迫固定

術後は、腫れや内出血を抑え、皮膚のたるみを防ぎ、仕上がりをきれいにするために、専用の圧迫着(ガードルやコルセットなど)を着用します。医師の指示に従い、指定された期間、正しく着用することが大切です。

安静と活動のバランス

術後数日は安静が必要ですが、回復に合わせて無理のない範囲で体を動かすことも、血行を促進し、むくみの改善につながります。

入浴・シャワー

医師の指示に従ってください。通常、シャワーは術後翌日〜数日から可能になりますが、湯船での入浴は抜糸後や傷口が完全に塞がってからとなります。

マッサージ

拘縮(皮膚が硬くなる症状)が始まったら、医師の指示のもとでマッサージを行うと、回復を早める効果が期待できます。

食事

バランスの取れた食事を心がけ、特にタンパク質やビタミンを意識して摂取すると、組織の修復を助けます。塩分の摂りすぎはむくみの原因になるため注意しましょう。

飲酒・喫煙

血行を悪化させ、回復を遅らせる可能性があるため、術後少なくとも1ヶ月程度は控えることが推奨されます。

考えられるリスクと合併症

脂肪吸引は安全に配慮して行われる手術ですが、他の外科手術と同様に、リスクや合併症の可能性がゼロではありません。事前に十分に理解しておくことが重要です。

脂肪吸引で考えられる主なリスク・合併症

| リスク・合併症の種類 | 内容 | 対応・予防策 |

|---|---|---|

| 腫れ・痛み・内出血 | ほぼ全ての方に起こる。通常は時間経過とともに改善する。 | 圧迫固定、冷却、痛み止めの服用。 |

| むくみ | リンパの流れが一時的に滞ることで起こる。数ヶ月続くことがある。 | 圧迫固定、マッサージ、適度な運動、塩分制限。 |

| 拘縮(こうしゅく) | 脂肪がなくなったスペースを修復しようとして皮膚が硬くなる現象。術後1ヶ月頃がピークで、3〜6ヶ月かけて徐々に改善する。 | マッサージ、ストレッチ、温めること。 |

| 感染 | 稀だが、創部から細菌が侵入することで起こる可能性がある。 | 術後の清潔保持、抗生剤の服用。異変があればすぐに医師に相談。 |

| 血腫・漿液腫 | 皮下に血液や体液が溜まること。 | 圧迫固定。量が多い場合は穿刺して排出することがある。 |

| 皮膚のたるみ | 大量に脂肪を吸引した場合や、もともと皮膚の弾力が少ない場合に起こることがある。 | 吸引量の調整、皮膚の引き締め効果のある機器の使用、術後の圧迫。必要に応じてたるみ取り手術を検討。 |

| 凹凸・左右差 | 吸引技術や術後のケア、体質などにより、皮膚表面が不均一になったり、左右で差が出たりすることがある。 | 経験豊富な医師の選択、丁寧な吸引、術後のマッサージ。修正手術が必要になる場合もある。 |

| 知覚鈍麻・しびれ | カニューレ操作により、一時的に皮膚の感覚神経が影響を受けることがある。通常は数ヶ月〜1年程度で改善する。 | ビタミンB12の服用などが有効な場合がある。 |

| 色素沈着 | 内出血や炎症の影響で、皮膚にシミのような色が残ることがある。通常は時間とともに薄くなる。 | 紫外線対策、美白剤の使用。 |

| 脂肪塞栓 | 極めて稀だが、脂肪滴が血管内に入り込み、肺などの血管を詰まらせる重篤な合併症。 | 適切な手技、無理のない吸引量。経験豊富な医師による施術が重要。 |

リスクを最小限に抑えるためには、経験豊富な医師を選び、術前のカウンセリングで十分に説明を受け、術後の指示をしっかりと守ることが大切です。

術後の体型維持のために

脂肪吸引で脂肪細胞の数を減らしたとしても、残った脂肪細胞が大きくなったり、他の部位に脂肪がついたりする可能性はあります。

術後の美しい体型を維持するためには、暴飲暴食を避け、バランスの取れた食事と適度な運動を継続することが重要です。特に、内臓脂肪は脂肪吸引では減らせないため、健康的な生活習慣を心がけることが、長期的な満足度につながります。

よくある質問

ここでは、腹部の脂肪吸引に関して、患者様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- 脂肪吸引は痛いですか?

-

手術中は麻酔を使用するため、痛みを感じることはありません。麻酔には、局所麻酔、静脈麻酔、全身麻酔などがあり、吸引範囲や患者様の希望に応じて選択します。

術後は、筋肉痛のような鈍い痛みや腫れに伴う痛みが出ますが、処方される痛み止めでコントロールできる程度が一般的です。

痛みは術後数日がピークで、その後1〜2週間かけて徐々に和らいでいきます。痛みの感じ方には個人差があります。

- 効果はいつ頃から実感できますか?

-

術直後は腫れやむくみがあるため、すぐに細くなったとは感じにくいかもしれません。大きな腫れは術後1〜2週間で引いていき、この頃から少しずつ変化を感じ始めます。

その後、むくみや拘縮(皮膚の硬さ)が数ヶ月かけて徐々に改善していくにつれて、最終的な仕上がりに近づいていきます。

多くの場合、術後3ヶ月程度で効果をはっきりと実感できるようになり、術後6ヶ月でほぼ完成形となります。

- 費用はどのくらいかかりますか?

-

脂肪吸引の費用は、自由診療のためクリニックによって異なります。

また、吸引する範囲(腹部全体、上腹部のみ、下腹部のみ、側腹部など)、吸引する脂肪の量、使用する麻酔の種類、採用する手術方法(VASERなど特定の機器を使用するかどうか)などによって変動します。

腹部脂肪吸引の費用概算(例)

項目 費用相場(目安) 備考 腹部全体 50万円~100万円以上 上腹部、下腹部、側腹部(腰)を含む場合。 上腹部 or 下腹部のみ 30万円~60万円程度 範囲が限定される場合。 側腹部(腰)のみ 30万円~60万円程度 ウエストのくびれ形成などを目的とする場合。 麻酔費用 5万円~20万円程度 静脈麻酔や全身麻酔の場合、別途かかることが多い。 血液検査費用 1万円~3万円程度 安全に手術を行うために必要。 圧迫着費用 1万円~5万円程度 クリニックによっては費用に含まれる場合と、別途購入が必要な場合がある。 その他(薬代など) 数千円~1万円程度 痛み止めや抗生剤など。 ※上記はあくまで一般的な目安であり、正確な費用はクリニックでのカウンセリング時に確認が必要です。複数のクリニックでカウンセリングを受け、費用だけでなく、医師の経験や実績、アフターケアの内容などを総合的に比較検討することをおすすめします。

- リバウンドはしますか?

-

脂肪吸引は脂肪細胞の数そのものを減らすため、吸引した部位は理論上リバウンドしにくいと言えます。成人になってから脂肪細胞の数が大幅に増えることはないためです。

ただし、術後に暴飲暴食を続け、摂取カロリーが消費カロリーを大幅に上回る生活を送ると、残っている脂肪細胞一つひとつが大きくなり、再び太って見えたり、吸引していない他の部位に脂肪がついたりする可能性はあります。

脂肪吸引の効果を長期的に維持するためには、術後もバランスの取れた食事と適度な運動を心がけ、体重管理を行うことが大切です。

参考文献

BENATTI, Fabiana, et al. Liposuction induces a compensatory increase of visceral fat which is effectively counteracted by physical activity: a randomized trial. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2012, 97.7: 2388-2395.

HUNSTAD, Joseph P.; AITKEN, Marguerite E. Liposuction: techniques and guidelines. Clinics in Plastic Surgery, 2006, 33.1: 13-25.

AL DUJAILI, Zeena, et al. Fat reduction: complications and management. Journal of the American Academy of Dermatology, 2018, 79.2: 197-205.

BENATTI, Fabiana Braga, et al. Strategies for reducing body fat mass: effects of liposuction and exercise on cardiovascular risk factors and adiposity. Diabetes, metabolic syndrome and obesity: targets and therapy, 2011, 141-154.

CANSANÇÃO, Alvaro, et al. Liposuction: Clinical Management and Safety Protocol. Gluteal Fat Augmentation: Best Practices in Brazilian Butt Lift, 2021, 57-63.

CHIA, Christopher T.; NEINSTEIN, Ryan M.; THEODOROU, Spero J. Evidence-based medicine: liposuction. Plastic and reconstructive surgery, 2017, 139.1: 267e-274e.

HERNANDEZ, Teri L., et al. Fat redistribution following suction lipectomy: defense of body fat and patterns of restoration. Obesity, 2011, 19.7: 1388-1395.

FRIEDMANN, Daniel P., et al. An evaluation of the patient population for aesthetic treatments targeting abdominal subcutaneous adipose tissue. Journal of cosmetic dermatology, 2014, 13.2: 119-124.