ぽっこりとした下腹部や腰回りに定着した脂肪は、一度つくと簡単には落ちにくい特徴があります。いわゆる「浮き輪肉」と呼ばれる状態に悩む方も少なくありません。

日々の生活習慣を見直すことで対策できる場合もあれば、体質や年齢により変化が感じづらいケースもあります。

ここでは浮き輪肉を意識したケアのポイントから、脂肪吸引などクリニックで行う施術までを幅広く解説いたします。

資格・所属

- 日本形成外科学会専門医

- コンデンスリッチファット(CRF)療法認定医

- VASER Lipo認定医

- Juvederm Vista 認定医

- 乳房再建用エキスパンダー/インプラント実施医師

- 日本形成外科学会所属

- 日本美容外科学会(JSAPS)所属

【略歴】

脂肪吸引、豊胸を専門としている形成外科専門医。獨協医科大学医学部卒業後、獨協医科大学病院形成外科・美容外科入局。足利赤十字病院形成外科、獨協医科大学埼玉医療センター 形成外科学内助教、THE CLINIC大阪院・名古屋院の副院長を経て2024年、名古屋にARIEL .BUST.CLINICを開院。

ARIEL .BUST.CLINICは、脂肪吸引を得意とする名古屋のクリニックです。それぞれの体型や悩みに応じた専門性を活かしたご提案をしており、傷跡や傷のケアに形成外科専門医としての知識と技術を評価いただき、全国から患者様にお越しいただいています。

ボディメイクは決して焦る必要のないものです。このサイトでは脂肪吸引に関連する多くの記事を書いていますので、すぐに施術を決めることはせず、まずはぜひ患者様自身で知識をつけた上でご希望のクリニックへ相談されるようにしてください。

浮き輪肉の特徴とは?まず知っておきたい基本情報

下腹部や腰の周囲に張りついた浮き輪状の脂肪は、単に見た目だけでなく生活習慣にも深い関係があります。理解を深めることで、改善に向けた取り組みを具体化しやすくなります。

浮き輪肉ができる主な原因

浮き輪肉が定着する背景には、食習慣・運動不足・加齢など複数の要因が絡んでいることが多いです。エネルギーを過剰に摂取すると、お腹や腰回りに脂肪が蓄積しやすくなるほか、筋肉量の減少も脂肪の燃焼力を弱めます。

特に加齢による基礎代謝の低下は、若い頃と同じ食事量にもかかわらず、脂肪が付きやすくなる一因です。また、普段の姿勢やストレスが腹筋や背筋の緊張を高め、血行が悪くなることで浮き輪肉が落ちにくくなるケースも見られます。

浮き輪肉改善に向けたチェックリスト

- 食事の時間帯や量が不規則で、つい夜遅くに食べてしまう

- デスクワークや立ち仕事など、同じ姿勢が長時間続きがち

- 普段から運動量が少ないと感じる

- 加齢にともないウエスト周りが気になってきた

- 太りやすい体質かもしれないと感じている

こうした項目の多くに当てはまるなら、腰回りの脂肪を意識的にケアする必要があります。

浮き輪肉が特に落としにくい理由

下腹部や腰の脂肪は、男性・女性問わず中年以降に増えやすい傾向があります。食事管理や軽い運動を続けても結果が出づらい場合、「皮下脂肪が固まりやすい」「血流が滞って代謝が低下しやすい」といった特徴が関係します。

長期間の生活習慣で蓄えられた脂肪は頑固になりがちで、取り組みの割にウエストの変化が乏しいことも珍しくありません。短期的に一気に落とす方法よりも、日常習慣から改善を図っていく方が効果的です。

浮き輪肉と体脂肪率の目安

| 体脂肪率(%) | 一般的な分類 | 腰周りの脂肪の特徴 |

|---|---|---|

| 10〜19 | 低め | 腹筋が浮き出る傾向がある。浮き輪肉はほとんど気にならない |

| 20〜29 | 普通 | 腰回りにうっすら脂肪がつき始めるが、筋力次第で目立ちにくい |

| 30〜39 | やや高め | 浮き輪肉を感じるケースが増える。落としにくさを自覚しやすい |

| 40以上 | 高め | 腰回りがはっきりと厚くなる。減量に時間を要することが多い |

体脂肪率はあくまでも目安ですが、30%を超えると内臓脂肪も蓄積しやすく、健康面にも影響が及ぶ可能性が高まります。

運動不足との関連性

普段の生活で歩く時間が少ない、デスクワークで座りっぱなしという人は、ウエスト周りに脂肪がつきやすくなります。

血流の低下と筋力の衰えが重なることで、「休みの日に軽く運動してもなかなかお腹が引き締まらない」という状況になりがちです。

特にエネルギーを余剰に摂取している場合、その分のカロリーが筋肉で消費されずに脂肪として蓄えられます。

姿勢の乱れが浮き輪肉を強調する

猫背や骨盤のゆがみがあると、下腹部に脂肪が乗りやすくなります。骨盤周辺の筋肉が衰えると内臓が下垂しやすく、ウエストラインに張りがなくなるため、浮き輪のような脂肪が強調されます。

食事管理やトレーニングを行う前に、自分の姿勢がどうなっているかを見直すことも大切です。

自宅でできる浮き輪肉対策の食事・栄養管理

浮き輪肉を落とすには食事改善が欠かせません。過度な制限ではなく、栄養バランスを意識した食事や食べ方のタイミングがポイントになります。

食事バランスを整えるための考え方

食事は制限ばかりでは続きません。三大栄養素であるたんぱく質・脂質・炭水化物のバランスを維持しつつ、野菜や果物からビタミンやミネラルをしっかり補給することが大切です。

お腹を引き締めたいからといって炭水化物を極端に減らすと、筋肉を維持するためのエネルギーが不足し、代謝の低下を招くおそれもあります。適度なエネルギー摂取と栄養バランスを両立するため、日頃から食材選びに工夫を加えましょう。

食事改善を始めるときのポイント

- 1日3食を規則正しく食べる

- たんぱく質源(肉、魚、卵、大豆製品など)を意識して摂る

- 食物繊維が豊富な野菜や果物を積極的に取り入れる

- 水分を十分に取り、血流を促し老廃物を排出しやすくする

- 夜食や間食が続かないよう工夫する

食べる時間帯と血糖値コントロール

食べる時間帯が不規則だと血糖値が乱高下しやすく、脂肪蓄積の原因につながります。特に夜遅い食事は消費エネルギーが少なくなるため、結果的に脂肪が増えやすいです。

夕食はなるべく就寝2〜3時間前までに済ませると、体内リズムが整いやすくなります。

血糖値を意識した食事メニュー例

| 食事のタイミング | 主菜の例 | 副菜の例 | コメント |

|---|---|---|---|

| 朝食 | 卵と野菜のオムレツ | ヨーグルト + フルーツ | エネルギー源とたんぱく質を補給し、代謝をキープする |

| 昼食 | 鶏むね肉のグリル | ほうれん草ソテー + 玄米 | 低脂質のたんぱく質と食物繊維を組み合わせ、腹持ちを良くする |

| 夕食 | 魚の塩焼き | 野菜たっぷりの味噌汁 + おひたし | 消化に負担をかけにくく、就寝までに血糖値を落ち着かせやすい |

血糖値の上昇を緩やかにすることで、インスリンの過剰分泌を抑え、腰回りの脂肪増加を抑制しやすくなります。

飲み物にも注意を向ける必要性

ジュースや甘いカフェラテなど、糖分を多く含む飲料を日常的に口にしていると、その分のカロリーが積み重なります。浮き輪肉を気にする方は、なるべく無糖のお茶や水を中心に選ぶとよいでしょう。

カフェインやアルコールも摂りすぎると体に負担をかけやすく、食欲のコントロールが乱れる一因になるケースがあります。

体重よりも体組成を意識する大切さ

食事を見直すときに重要なのは、体重計だけで一喜一憂しないことです。筋肉量が増えれば体重が一時的に増加することもありますが、同時に体脂肪が減少して腰回りが引き締まることが期待できます。

体脂肪計やウエストサイズの変化もこまめにチェックしながら、継続して取り組む姿勢がポイントです。

効果的な運動・エクササイズで浮き輪肉を引き締める

運動不足が原因で腰回りの脂肪が増えている場合、エクササイズを取り入れることで代謝が上がり、浮き輪肉を落とす一助となります。

ウォーキングや軽いランニングの取り入れ方

有酸素運動は脂肪燃焼に役立つ方法の一つです。急激に負荷を上げるのではなく、ウォーキングから始めるとケガのリスクを低く抑えながら継続しやすくなります。

慣れてきたら軽いランニングに切り替える、あるいはインターバルを入れてスピードを変化させるなど、楽しみ方を工夫して飽きずに続けることが大切です。

初心者におすすめのエクササイズ

- 週2〜3回のウォーキング(1回30分程度)を目安にスタート

- 体が慣れたら、ウォーキング中に20秒だけ軽くジョギングを挟んでみる

- フィットネスアプリなどで歩数を記録し、目標設定をしてみる

- 天気や気温、体調に合わせて柔軟にコースや時間帯を変更する

腹筋や体幹トレーニングの重要性

有酸素運動だけでなく筋力トレーニングを組み合わせると、よりウエスト周りの引き締めが期待できます。

特に体幹を鍛えるプランクやスクワットなどは、腰回りや下腹部の筋肉に働きかけるため、浮き輪肉を落としやすいベースを作るうえで重要です。

体幹トレーニング種目と刺激部位

| 種目名 | 刺激が強い筋群 | おすすめの時間/回数 |

|---|---|---|

| プランク | 腹横筋・腹直筋・背筋群 | 20〜30秒キープを3セット程度 |

| サイドプランク | 腹斜筋・腹横筋 | 20秒キープを左右各3セット |

| スクワット | 大腿四頭筋・ハムストリングス | 10〜15回を3セット |

| クランチ | 腹直筋 | 10〜15回を3セット |

体幹トレーニングは反動を使わず、正しいフォームを意識することで効果が高まります。

生活の中でこまめに動く工夫

エクササイズ以外の時間でも、日常の中でこまめに体を動かす意識を持つと浮き輪肉対策に役立ちます。

エレベーターを使わず階段を上る、1駅分歩く、デスクワークの合間に立ち上がってストレッチするなど、小さな積み重ねを続けることが重要です。これらの習慣が定着すると、代謝が落ちにくい体質に近づきます。

無理なく継続するためのコツ

運動を始めた直後はモチベーションが高い一方で、筋肉痛などで挫折しがちです。目標設定を細かく区切るとともに、休息日を確保することもポイントになります。

達成感を得られるよう、最初は1日15分程度の軽い運動を目安に取り組む方が継続しやすくなります。

日常習慣の見直しで浮き輪肉を遠ざける

食事や運動の組み合わせと同時に、睡眠やストレス管理などの習慣面を整えると、浮き輪肉を落とすうえで相乗効果が期待できます。

睡眠の質と体脂肪の関係

寝不足が続くとホルモンバランスが乱れ、食欲を抑制するレプチンや食欲を増進させるグレリンなどの働きに影響が及ぶと考えられています。

結果的に深夜の間食や暴食につながりやすく、浮き輪肉が定着してしまうリスクが高まります。十分な睡眠時間を確保し、寝る前のブルーライトを控えるなど、質の良い睡眠を心がけましょう。

睡眠の質を改善するために

- 就寝1時間前にはスマートフォンやパソコンをなるべく見ない

- 寝室を暗くし、騒音や光を遮断する

- ぬるめのお湯でゆったりと入浴し、リラックス状態を作る

- 同じ時間帯に就寝・起床するよう心がける

ストレスが脂肪の蓄積を招きやすい理由

精神的な緊張やストレスが続くと、交感神経優位な状態が続いてホルモンバランスが崩れやすくなります。

コルチゾールというホルモンが増えやすくなると、体がエネルギーをため込もうとする働きが高まり、腰回りに脂肪がつきやすくなります。

リラックスできる時間や趣味を持ち、オンとオフの切り替えを意識することが、浮き輪肉を落とす一歩にもなります。

ストレス対処法とメリット

| ストレス対処法 | メリット |

|---|---|

| 深呼吸やヨガ、瞑想を行う | 自律神経が整い、過剰な食欲やイライラが和らぎやすくなる |

| 誰かと会話をする | 愚痴や不安を言葉にすることで気分が整理され、過食を防ぎやすい |

| 音楽を聴く、アロマを楽しむ | リラックス状態を作りやすく、コルチゾールの分泌を抑えやすい |

| 趣味やスポーツを楽しむ | ストレス発散と運動を同時に行い、脂肪燃焼や気分転換につながりやすい |

ストレスをためすぎない生活リズムを形成するだけでも、ウエスト周りの脂肪蓄積を予防しやすくなります。

姿勢と呼吸法でお腹まわりを引き締める

背筋を伸ばし、お腹を軽く引き込むように意識するだけで体幹への刺激が入り、日常生活の中で腹筋を活用しやすくなります。

呼吸法も深くゆっくりと行うようにすると、筋肉の緊張がほぐれて血流が改善しやすく、結果的に腰回りのケアにもつながります。

続けやすいセルフケアを定期的に取り入れる

家庭でできるお腹のマッサージやストレッチなども、浮き輪肉対策の一環になります。

筋肉のこわばりを緩めながら、脂肪を燃焼しやすい状態を目指すためにも、セルフケアをルーティン化することが役立ちます。

浮き輪肉を落とすための美容医療:どんな選択肢がある?

食事管理や運動を頑張っても思うように腰回りが細くならない場合、美容医療の力を借りる方法もあります。ここでは一般的な美容医療の施術例を紹介します。

メソセラピー(脂肪溶解注射)を検討する

浮き輪肉の脂肪部分に薬剤を注入して、脂肪細胞に直接働きかける方法があります。運動や食事制限だけでは落としにくい部分痩せを目指す際に選択されることが多いです。

注射だけで済むのでダウンタイムが短い点がメリットですが、複数回の施術が必要なケースも珍しくありません。

美容医療における施術例と特徴

- 脂肪溶解注射:注射による部分的なサイズダウンを期待できる

- キャビテーション:超音波で脂肪細胞にアプローチし、老廃物の排出を促す

- RF(ラジオ波)施術:高周波で脂肪を温め、代謝をサポートする

ウエスト部分へのレーザー・高周波施術

レーザーや高周波によって、脂肪細胞を温めて代謝を促す施術も選択肢の一つです。痛みが少なく、施術時間も短いことが多いため、忙しい方でも取り組みやすい側面があります。

ただし、軽度のたるみや脂肪に対するアプローチとしては有効ですが、大幅にサイズダウンしたい場合は、別の手法を検討する必要があります。

美容クリニックで行う施術の目的と期待度

| 施術の種類 | 主な目的 | 効果の持続性 |

|---|---|---|

| 脂肪溶解注射 | 特定部位の脂肪細胞に直接アプローチ | 個人差があるが、数回の施術を組み合わせるケースが多い |

| キャビテーション・RF | 超音波や高周波で脂肪細胞を温め、排出をサポート | 定期的なメンテナンスが必要 |

| レーザー治療 | レーザー照射で脂肪に働きかけ、肌の引き締めも狙う | 軽度のたるみに適しており、複数回照射で実感しやすい |

腰回りの脂肪量や状態によって、選ぶべき施術は異なります。クリニックでのカウンセリングが欠かせません。

エステと美容クリニックの違い

エステサロンでもハンドマッサージやキャビテーションなどで浮き輪肉をケアできます。ただし、医療行為ではないため、手軽さやリラクゼーション効果を重視する人向けです。

外科的な施術による根本的なアプローチを求めるなら、美容クリニックでの施術を選ぶと理想とのギャップを減らしやすくなります。

施術効果を引き出すためのライフスタイル

美容医療を受けても、その後の食事や運動を疎かにするとリバウンドのリスクが高まります。ウエスト周りのサイズダウンを実感した後も、定期的に身体を動かしたり、食事の量を見直したりすることが重要です。

施術だけに頼らず、総合的にアプローチする姿勢が満足度の高い結果につながります。

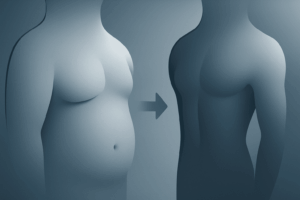

脂肪吸引で徹底的に浮き輪肉を取りたい方へ

脂肪吸引は、ウエスト周りにある余分な脂肪細胞を直接除去できる施術です。根本的に脂肪細胞の数を減らせるため、リバウンドを起こしにくいメリットがあります。

脂肪吸引の主なメリットとリスク

腰回りの脂肪量が多く、なかなか自力で落としにくい場合には、脂肪吸引が適した解決方法になることがあります。脂肪細胞を吸引で取り除くため、その部分の体型変化を期待しやすいのが最大の利点です。

しかし、外科的手法のためダウンタイムが生じるほか、施術後に腫れや内出血が起こる可能性があります。

脂肪吸引前に知っておきたいメリットと注意点

| 項目 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| デザイン性 | ピンポイントで脂肪を除去し、ボディラインを整えやすい | カウンセリング時にデザイン・仕上がりをしっかり相談する必要がある |

| ダウンタイム | 施術部位によっては数日〜数週間の痛みや腫れが出る場合がある | 日常生活に支障が出ないよう、スケジュールを調整しておく必要がある |

| リバウンドのリスク | 施術部位の脂肪細胞が減るため、極端な食生活をしなければ戻りにくい | 施術後の生活習慣が乱れると、他の部位に脂肪がつく可能性がある |

| 費用 | 部分痩せを実感しやすい | クリニックによって異なるため、カウンセリングで見積もりを確認する必要がある |

施術を受ける際は、自分が求める仕上がりや予算、ダウンタイムの長さなどを総合的に検討することが大切です。

カウンセリングで確認しておきたいこと

脂肪吸引を検討するなら、カウンセリングで疑問や希望をしっかり伝えることが大切です。たとえば、どの部分を重点的に吸引したいか、どの程度の仕上がりを望むかといった目標を事前に整理しておくとスムーズです。

施術後に想定される腫れや痛み、必要な圧迫ケアなどについても正確に把握し、長期的に安心して施術を受けられるよう準備を進めると安心感が高まります。

脂肪吸引のダウンタイムを少しでも快適に過ごすコツ

浮き輪肉を主に取り除く施術でも、術後に違和感や筋肉痛のような痛みを覚えるケースがあります。痛み止めなどの薬や圧迫着の着用によって、負担を軽減できます。

早期の回復を目指すなら、無理をせず適度に休息を取りつつ、医師から指示されたアフターケアをきちんと守ることが重要です。

脂肪吸引後のリバウンド防止策

脂肪吸引で腰回りをすっきりさせても、まったく食事や運動をしない生活に戻ると、他の部位に脂肪がつく可能性があります。リバウンドを防ぐためにも、適度な運動やバランスの取れた食事は引き続き意識しましょう。

定期的な体重・体脂肪率のチェックを行い、数値が増えてきたと感じたら早めに対処することが大切です。

クリニックで脂肪吸引を受ける流れ

実際に脂肪吸引を決意した場合、どのような手順で進めていくのかを把握しておくと安心です。

カウンセリングから施術当日まで

最初は医師とのカウンセリングで希望部位や仕上がりのイメージを共有します。ここで施術方法や必要な検査、費用面の相談も行い、納得できたら施術日を決定する流れです。

施術当日に向けて血液検査などを行い、施術の安全性を確認します。タバコやお酒の摂取を控えるタイミングや、服薬中の薬がある場合の対応などを事前にチェックしておくと安心です。

脂肪吸引の一般的な流れ

| 手順 | 概要 |

|---|---|

| カウンセリング | 医師による診察や患者の希望確認、施術可能な範囲の説明などを実施 |

| 検査・術前準備 | 血液検査や術前の麻酔計画などを行い、安全に施術を受けるための準備を進める |

| 施術当日 | 麻酔を用いて狙った部位の脂肪を吸引し、必要に応じてデザインを調整する |

| 術後経過観察 | 施術後の痛みや腫れをフォローし、圧迫着の指導や通院予定などを確認する |

カウンセリングでは疑問や不安を遠慮なく伝え、医師やスタッフとのコミュニケーションを密にとるとスムーズです。

麻酔の種類と負担の軽減

脂肪吸引では主に局所麻酔や静脈麻酔、全身麻酔を用いる場合があります。局所麻酔は負担が少ない反面、施術中に意識があり不安を感じる人もいます。

静脈麻酔や全身麻酔を選ぶと施術中の意識がないため心理的負担は少ないですが、術後は麻酔からの回復時間が必要です。患者さんの状態や希望に合った麻酔を医師が提案します。

術後の通院とアフターケア

脂肪吸引を行った部位には内出血や腫れが起こりやすいですが、数週間程度で落ち着いていく傾向があります。経過を確認するための通院日は必ず守り、異変を感じた場合は早めにクリニックへ連絡すると安心です。

圧迫着の着用期間やマッサージのタイミングなど、医師から指示されたアフターケアをしっかり行うほど、仕上がりの満足度が上がります。

高い満足感を得るために必要なこと

仕上がりや回復までの日数は個人差があります。思っていたより腫れやむくみが長引くケースもあるため、「施術を受けたら一瞬で完全に理想の体型になる」という過度な期待を抱かず、経過を見守る姿勢が大切です。

医療スタッフとのコミュニケーションを積極的に行いながら、自分のペースで回復を進めると、最終的な結果に納得しやすくなります。

当院の脂肪吸引について

浮き輪肉の悩みを本格的に解消したい方向けに、当クリニックでは丁寧なカウンセリングとアフターケアを重視しています。

患者さまの要望を大切にする姿勢

施術を行ううえで、患者さまがどのようなウエストラインを理想とするのかを最初に明確にうかがいます。医師だけの判断ではなく、患者さまとの意見交換を重ねてデザインを考えていく姿勢を大切にしています。

その結果、「どうなりたいのか」がはっきりわかりやすくなり、施術後の満足度にもつながります。

当クリニックの特徴・強み

| ポイント | 特徴 |

|---|---|

| 丁寧なカウンセリング | 患者さまの希望を詳しく聞き、理想のゴールを共有してから施術計画を立案 |

| 施術実績の蓄積 | 多くの脂肪吸引症例を扱ってきた経験を活かし、さまざまなニーズに対応可能 |

| アフターケアの充実 | 術後フォローや通院予定が明確で、不安や疑問にすぐ対応できるサポート体制を整備 |

| 無理のない価格設定 | カウンセリング時に料金や支払い方法を提示し、負担の少ないプランを提案 |

安心できる麻酔環境と痛みへの配慮

麻酔科医の立ち会いのもと、局所麻酔・静脈麻酔・全身麻酔などから患者さまに合った方法を提案しています。

痛みに弱い方や、施術への恐怖心がある方にも配慮しながら進めるため、リラックスした状態で施術を受けやすい環境を整えています。

圧迫ケアから日常復帰までのサポート

脂肪吸引後は圧迫着の装着によるケアが重要になります。適切なサイズ選びや着用期間の目安など、スタッフが詳細に説明します。

術後のむくみが収まりづらい場合なども、定期的な通院や連絡でフォローできる体制を敷いています。

担当医との信頼関係が生む安心感

施術前後の不安や疑問点を丁寧に解消することで、患者さまがリラックスして施術に臨めるよう努めています。

信頼関係を築きあげることが、より良い結果と満足度向上につながると考えていますので、ちょっとしたことでも気軽にご相談いただきたいです。

まとめ

腰回りに定着した浮き輪肉は、生活習慣の工夫や運動によって改善できる部分も多いですが、なかなか思うように落ちないケースもあります。

理想のボディラインを追求したい方や、根本から脂肪細胞を減らしたい方には、脂肪吸引という選択肢もあります。

自分に合った方法を見極め、必要に応じて美容医療の力を取り入れることで、満足のいくウエストラインを目指してみてはいかがでしょうか。

結果が得られた後も、生活習慣を継続的に見直すことで、引き締まった状態を維持しやすくなります。当クリニックではカウンセリングからアフターケアまで丁寧にサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

参考文献

SUNTE, Jitendra. The Belly Fat Problem Solving Method and Analysis. Research and Reviews: Journal of Mechanics and Machines, 2023, 5.1.

PALINSKI-WADE, Erin. Belly Fat Diet for Dummies. John Wiley & Sons, 2012.

DUMBELL, Rebecca. Can you really target belly fat for weight loss?. 2024.

VACCARIELLO, Liz; SASS, Cynthia. Flat Belly Diet!. Rodale Books, 2009.

GARCIA, Blanca; SEPTEMBER, R. D. N. 10 Habits That Cause Belly Fat in a Major Way, Says Science.

STOOPS, Meghan; AUGUST, R. D. 11 Foods To Avoid To Lose Belly Fat Fast, Says a Dietitian.

MEN, Abdominal Fat In. How To Lose Belly Fat for Men: 12 Simple Tips Backed By Science.

WHITAKER, Julian. How to Lose Belly Fat How to Lose Belly Fat.